46通知について調べてみました。

出光興産がガンマーリノレン酸生産の工業化に成功した1986年から遡ること15年前の1971年に、「食品」などの無承認無許可医薬品の指導取締りについて出されたのが、 「46通知」というものです。

昭和46年に出された「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(厚生省薬務局長通知)」です。

通知が出された背景は、次のとおりです。

ノーベル賞科学者であるアメリカ人のライナス・ポーリング博士が取り組んだ「メガビタミンC研究」は、1970年(昭和45年)に『ビタミンCと感冒』、そして『癌とビタミンC』の二つの著作が発表されて世界的な大ブームを起こしました。

ちなみに、このビタミンCの多量取得は、治療効果はなく、有害であることが後に分かっています。

東京オリンピックを契機に食事が与える健康への影響やコンディションの作り方などを知り、その土壌ができていたところで昭和45年にビタミンCブームが巻き起こります。

今ではビタミンCの効能は知られていますが、当時は画期的な栄養素とばかりに持ち上げられ、巷にはビタミンC関連の健康食品が出回りました。

その際に、これを飲めばガンが治る、病気が改善されると明らかに怪しげな宣伝文句が使われていた背景があります。

臨床実験などでそのような効果は無いとなっても、売られ続け

それに患者が飛びつき、

値段も高騰する状況だったことから、

当時の厚生省は、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」という通知を出します。

昭和46年に出されたことから「46通知」と呼ばれるようになります。

医薬品とみなされるべきものを「食品」として売り出している状況に関する注意喚起と「46通知の違反者は薬事法違反で摘発してほしい」ということが通達されました。

もし46通知が制定されなければ何が起こったかです。

当時よく見られたのが「ちゃんとした治療」を拒否するという動きです。

ガンに対しては抗ガン剤治療というものが行われ、それは今もあまり変わっていません。しかし当時は抗ガン剤に対する不信や値段の高さ、副作用の問題なのであまり好感をもたれておらず、そうしたものがビタミンCなどへ飛びつかせたと言われています。

このままでは医療の手当てを受けずに亡くなる人が増えてしまうという危機感もあったようです。

その前には薬事法で食品に健康の機能があることを宣伝するようなことを禁じていました。しかし、その時点では緩い部分があったためにそれを見直し、46通知が制定されます。

ただこれが制定された後も、いたちごっこのような状態が続き、紅茶キノコブームなどがこの後に発生し、46通知の基準と照らし合わせて摘発をしていくような状態に陥りながら、

宣伝の手法は、健康を謳うようなことはせず、芸能人を起用するという今のようなスタイルが確立されていきます。

厚生省の『46通知』により、薬事法における取り締まりのガイドラインとして、医薬品と食品の区分が明文化されたのです。

46通知において食品に表示することができないこととは、次のものです。

① 病気の治療又は予防を目的とする効能効果に関すること

・・・表現例として

「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に・・・」

「ガンがよくなる。」

「便秘が治る。」 など

② 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果効能に関すること

・・・表現例として

「疲労回復」

「体力増強」

「老化防止、若返り」

「新陳代謝を盛んにする。」

「解毒機能を高める。」

「病気に対する自然治癒力が増す」

「血液を浄化する」

「健胃 整腸」

「病中・病後に」

「美肌、美白」 など

食品が身体の特定部位、組織に作用することは考えられないため、部位の表現は、

それだけで医薬品的な効果効能とみなされやすい。

「目、肌、皮膚、お腹、血液、細胞など」

③ 医薬品的な効能効果の暗示

・・・表現例として

・ 名称又はキャッチフレーズ「不老 長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等」

・ 含有成分の表示及び説明

・ 製法の説明

・ 起源、由来等の説明

・ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載

の3つがあります。

勉強部屋

鉄分の話、今更ながら

鉄分の補給について今更調べていみました。

というのも、「ひじき」なんかは鉄分が多い食べ物だと思ってたんですが、

「ひじき」自体に含まれているものではなく、

昔、保存用に鉄鍋で炊いて加工したときに、

鉄鍋の鉄分が「ひじき」に移っただけだったのです。

ということは、鉄製の鍋、フライパンで

調理することで、鉄分を食べ物と一緒に

吸収することができることになる。

それだけのことだったんだ。

近年の、錆びない、焦げないが売りの

鍋などの使用で鉄分が少なくなっていると

言えますね。

それだけのことなんだ。

鉄分の不足は、便利さの反作用だったんです

鉄分は、

食べ物を加工する鍋、包丁の材質

鉄製がどうかで量が大きく左右されるということです。

造血について

血液はどこで造られているのか?

骨髄が腸か?

(天動説と地々地動説)

ガン治療は、このままで良いのか?

その昔、国会にて、こんなことがあったんです。

それぞれに感じ取ってください。

そのときの議事録です。そのままどうぞ。

第058回国会 科学技術振興対策特別委員会 第6号

昭和四十三年三月二十一日(木曜日)

午前十時三十四分開議

出席委員

委員長 沖本 泰幸君

理事 小宮山重四郎君 理事 齋藤 憲三君

理事 始関 伊平君 理事 石川 次夫君

理事 三宅 正一君 理事 内海 清君

大石 八治君 岡本 茂君

桂木 鉄夫君 角屋堅次郎君

三木 喜夫君 近江巳記夫君

出席政府委員

科学技術政務次官 天野 光晴君

科学技術庁長官官房長 馬場 一也君

科学技術庁研究調整局長 梅澤 邦臣君

科学技術庁振興局長 谷敷 寛君

科学技術庁資源局長 鈴木 春夫君

厚生省環境衛生局長 松尾 正雄君

委員外の出席者

厚生省医務局総務課長 上村 一君

厚生省国立がんセンター病院長 塚本 憲甫君

農林省農政局参事官 田所 萠君

農林省農政局植物防疫課長 安尾 俊君

農林省農業技術研究所病理昆虫部長 岩田 吉人君

工業技術院総務部総務課長 片山 石郎君

工業技術院発酵研究所長 七字 三郎君

参 考 人

(東京都葛飾赤十字血液センター所長) 森下 敬一君

(佐久総合病院健康管理部長) 松島 松翠君

(理化学研究所副理事長) 住木 諭介君

(理化学研究所主任研究員) 見里 朝正君

―――――――――――――

本日の会議に付した案件

科学技術振興対策に関する件(対ガン科学、農薬の残留毒性の科学的究明及び低温流通機構等に関する問題)

――――◇―――――

○沖本委員長 これより会議を開きます。

科学技術振興対策に関する件について調査を進めます。

対ガン科学に関する問題調査のため、本日、参考人として東京都葛飾赤十字血液センター所長森下敬一君に御出席を願っております。

この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。

本日は、御多用のところ、本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べくださるようお願い申し上げます。

なお、御意見の聴取は、質疑応答の形でお述べいただきたいと存じますので、さよう御了承願います。

質疑の申し出がありますので、これを許します。斎藤憲三君。

○齋藤(憲)委員

厚生省その他から係官御出席と思いますが、いまわが国のガンに対する関係機関及びその予算をひとつ概略お知らせを願いたい。

○上村説明員

厚生省の行なっておりますガン対策でございますが、特にガン対策として取り上げましたのは昭和四十一年度ごろからでございます。そのころからガンの専門医療施設の整備でありますとか、あるいは研究の助成でありますとか、あるいは医師等専門職員の技術向上のための研修、そういう

ものをやってまいりまして、四十三年度の予算案では、厚生省関係の経費といたしまして二十六億七千万円計上いたしております。

やっております施策の第一点は、ガン診療施設の整備でございます。これは国立がんセンターを中心にいたしまして、全国のブロックに地方ガンセンターを設け、各都道府県にガン診療施設というものを整備してガン診療施設を組織的に体系化をはかりたいというのがねらいでございます。先ほど申し上げました二十七億円の予算の中でこのために充てておりますのが二十一億七千万円でございます。これが第一点。

それから第二点は医師等の専門技術者の養成でございますが、いま申し上げましたガン診療施設の整備に合わせまして、ガン診療に従事する医師でありますとか、あるいは診療X線技師その他の技能を向上させるために、当初は国立がんセンターをはじめとする三つの施設で、四十二年度からは四つの施設で、毎年研修を実施いたしております。

それからガン対策の第三点としましては、ガン研究の推進でございます。厚生省では臨床部門における研究を、文部省では学術研究をというふうに、役割りを分けていたしておりますが、四十三年度予算は、厚生省で行ないます臨床部門における研究につきましては二億五千七百万円、このために計上いたしておりま

す。

それから最後が集団検診でございます。ガンの早期発見のために集団検診を実施しておりますが、四十三年度予算案ではこのために二億三千万円計上いたしまして、胃ガンなり子宮ガンの集団検診車の整備でありますとか運営の補助、それから、こういった集団検診に従事する技術職員の研修を行なっておるわけでございます。

以上が、厚生省が中心になって行なっておりますガン対策の概要なり、その予算額でございます。

お話しになりましたガンの関係機関というものはどういうものがあるかというふうなお話でございますが、診療施設、研究施設、それから研修施設を兼ねましたものとして国立がんセンターがございます。それからいま八つのブロックに国立なりあるいは公立の地方ガンセンターというのがございますが、ここでは診療と、それから研修、場合によれば研究も行なうようにいたしております。その他、先ほど申し上げましたように、都道府県単位でガン診療施設というものを国立病院あるいは公立病院に整備いたすことにいたしております。

これが厚生省の関係でございますが、その他、科学技術庁なり文部省の関係がございます。民間のものとしては、御案内の癌研究会が持っております研究所なり病院があるわけでございます。

○齋藤(憲)委員

文部省来ていますか。――文部省の研究体制を係官が見えたら伺いますが、ただいまのガンに対する厚生省の施策というものは、ようやく本格的になったという感じをいたすのでございますが、このガンに対する研究体制、民間との接触というものは一体どういうところで行なっているのですか。民間の研究体制、それから厚生省の研究体制、そういう、何らか連携を保って広くガン問題に取り組んでいるというような体制はあるのですか。

○上村説明員

先ほど申し上げました、厚生省で計上しておりますガンの研究費につきましては、国立がんセンターの中にガン研究の助成金の運営打ち合せ会というのを持ちまして、そこでガン研究の助成金の交付対象となるような研究課題の選考なり、それからそういった課題に対しまして交付しようとする研究費の予定額の作成、こういつた仕事をしておるわけでございます。そして、この打ち合せ会は、がんセンターの総長を会長にいたしまして、関係行政機関なり国立がんセンターの職員、それから学識経験のある方々にお願い申し上げまして、そうして、いま申し上げましたような仕事をしておるわけでございます。研究課題につきましてこの打ち合せ会できめましたものを公募いたしまして、公募されたものに対しまして、いま申し上げました打ち合せ会で検討して、必要な研究費を交付するというような扱いをしております。したがいまして、いま御設問のようなところは、厚生省が持っておりますガン研究費を配分する過程の中で行なわれるということになるわけでございます。

○齋藤(憲)委員

現在のガンにおかされておるいわゆる罹病者の数ですね、大体でけっこうですが。それから年々どのくらい死亡しているか、それからこれは一体ふえているのか減っているのか、これを簡単に、もしわかったらお知らせを願いたいのです。

○上村説明員

ただいま、ガンにおかされておる患者の数というのは、手元に正確な数字の持ち合わせがございませんが、ガンによって死亡した者の数でございますが、御案内のように、ここ十年以上もわが国の死亡率の中で一番上位を占めておりますのが脳卒中でございますが、悪性新生物による死亡というのは昭和二十八年以来その二位になっております。それで人口十万対比で見てまいりますと、昭和二十八年に悪性新生物による死亡が二位になったわけでございますが、人口十万対比で八二、それが毎年伸びてまいっております。そういたしまして四十一年では、二十八年に八二であったものが人口十万対比で一一

〇・八になっております。この間の十数年間というのは、毎年人口十万当たりの死亡率というのは高くなってきております。

○齋藤(憲)委員

そうしますと、毎年ガンの研究に多額の研究費をつぎ込み、そうして、ガンに対する設備を拡充し、そして、ガンの死亡率がふえているということになりますと、結局いまやっていることはガンの実体を把握しないということですね。どう考えますか。その点もし研究が効率をあげて、そして、ガンの実体を把握して、それに対する対症療法というものが着々功を奏すれば、ガンの死亡率というものは減っていかなければならないわけです。 それがだんだんガンの死亡率が高まっていくということは、ガンに対する今日の知識では押さえ切れないというのか、それともまた、ほかの現象で、早期発見によってガンというものが多くなっておるのか、そういう点についてひとつ……。

○上村説明員

いまお話しのように、年々ガン死亡率というのは高くなっておりますが、それはその研究が実態に合わないからといいますよりも、むしろ先ほどお話しになりましたように、早期診断によってガンとして診断されることが確実になってまいったということが考えられますというのが一つと、もう一つは、寿命が延びてまいりまして、ガンにかかる年齢の階層というものがふえてまいったことも一つの原因じゃなかろうかというふうに考えます。

○齋藤(憲)委員

実は、私、きょう対ガン問題に関してここで質問をしたい、こういう考え方を持ちましたのは、この間新聞に、富国生命が小児ガンに対して毎年一億円ずつ十年間寄付をするという記事が出たのです。これを読みますと、ガンによって小さな子供が毎年生命を奪われる数というものは千五百人にのぼっておるという。これが小さな子供としての生命を奪われる病気においては最高の率を示しておるのだという記事であります。それを読みますと、ただいま御説明がありましたように、寿命が延びたからガンの率が高くなったということには、これは当てはまらぬ。小児ガンなんだ。小児ガンがだんだん年々死亡率が高くなって、ついに子供の死亡率の最高を示す病気だということなんです。いまのお話とはこれは合わないのですね。ですから、私はもちろんそういう 生命が延長されて、そこにガン患者もたくさん出るかもしれないし、あるいは早期発見によってガンの確率が高まるということもあるかもしらぬけれども、小さな子供の死亡率がガンによって年々高められておるということからいうと、結局、ガンというものは、幾ら金をつぎ込んで研究をやってみても、はっきりしたガ ンに対する根本的な病理学的な結論というものは見出し得ないのだというふうに考えるのですが、どうですか。がんセンターの塚本病院長、そういう点どういう ふうにお考えになりますか。

○塚本説明員

私がこれから申し述べることが斎藤先生の御期待に沿うかどうか別問題でございますが、ただいまの、小児のガンがふえているというので、寿命が延長したということと話が別じゃないかというお考え、一応ごもっとものように思えるのでございますが、ガンの占める中では、先ほど申し上

げましたように十四歳くらいまでを含めましても千四百とか千五百とかいう実数が出ております。したがいまして、全体からいうと、そのふえ方のプロポーションというものはそう大きくはないと思います。ただ、小児のガンがなぜふえてきているかという問題になりますと、非常にむずかしいいろいろな問題もございますし、この小児のガンと称するものの大部分が白血病であるということ、それからまた、そのほかには、先天的なかなりの異常によって生後にガン化したものがかなり含まれている。そういう二つのことを考えますと、ほかのガンでも近来非常にふえているものがあったり、この説明はまちまちでありますし、非常にむずかしい問題で、なかなか軽率に予断は許されませんけれども、ある学者は、小児のガンがふえてきているのは、かなり妊娠中に放射線を使うというような問題もふえてきておるであろうし、放射線との関係を否定することはできないという考えの人もありますが、実際の研究に基づいてそういうはっきりした数字がまだ出ておりません。

それからもう一つは、白血病の発生というものは食物、ことに栄養価の高い食べものと関係があるということを言う学者もございます。そういうことを見ますと、われわれが子供のときに食べていたものから見ますと、いまの子供ははるかにいい栄養をとっておりますし、たん白質もふえております。ネズミの実験で恐縮ですが、同じネズミに白血病をつくります実験で、いい食餌をとらせるとパーセンテージがふえてくるなどということから、そういうことを言っておる学者もありますが、これも私はその真偽のほどはよくわかりません。

大体そういうことが、小児のガンがふえているということに関して私の知っておることであります。

○齋藤(憲)委員

まあ世間では、ガンはタブーだ、あまりガンということを口にすると、それは人格を疑われるぞというまでガンというものは 非常にむずかしい問題だと私は思います。ああすればガンがなおるとか、これがガンの原因だとかということは、今日の医学の進歩においても、その原因を追求してもなかなか追求し切れない大きなむずかしい問題だと思うのです。

〔委員長退席、内海(清)委員長代理着席〕

私、きょう特にこの委員会で、本来ならば関係各大臣御出席のもとにこの問題をひとつ考えていただきたいと思ったのでありますが、そういうふうにもまいりませんでしたが、出席の厚生省及び科学技術庁に一つ問題を提起して御回答を得たいと思いますことは、昭和三十七年の四月二十五日に科学技術振興対策特別委員会で、ガンの問題に対するディスカッションをやったわけであります。それに出席をせられましたのは、なくなられました田崎勇三博士、それから東京医科歯科大学の太田邦夫博士、それからSICの牛山医学博士、東京慈恵会医科大学付属東京病院の荻原医学博士、こういう方が参考人になって、そしてここで終日ガンのディスカッションをやったわけであります。それは牛山博士のSICというものは鼻くそだ、こう田崎勇三博士が言ったということが週刊雑誌に出たわけです。それをこの委員会で取り上げまして、いろいろ論議を重ねたのでありますが、そのときに私は、これを読みますと、もう六、七年前のこの記事でございますが、こういうことを言っている。自分はこの委員会において、牛山博士のつくられたSICという注射薬がガンに効果があるとかないとかということを取り上げて問題にするのではない。牛山博士と田崎勇三博士のSICに対する考え方の食い違いをただすのだ。というのは、この牛山博士がSICの製造方法に対しまして、ガン患者の静脈血を無菌的に取って、その血漿を分離してこれを無菌五プロのポリタミンの中に培養していくんだ。そうすると、そこに点の細菌があらわれる。それが十日ほどたつと球菌に成長していく。さらに温度を適正にし、数日これを培養していくと桿菌になる。その桿菌をタンク培養して、その代謝産物を精製して、そうしてこれを注射薬にする。SICというものはこういうものなんです。ところが田崎博士は、そんなばかなことはない。カエルの子はカエルで、ヘビの子はヘビだ。点菌が球菌になって、球菌が桿菌になって、そうして、代謝産物を注射薬にするというとガンにきくなんということはもってもないことであるということなんですね。私がこの委員会のときに執拗に当局に要求をいたしましたのは、どっちが正しいか実験をするということが必要じゃないか。田崎博士は、ガンの大家として、オーソドックスな最高の地位にある。その田崎博士が、牛山博士のSICをつくる過程における点菌、球菌、桿菌という過程というものは、そんなことはあり得ないのだ。一方、牛山博士は、田崎博士は勉強していないのだ、あなたはちっとも実験していないからそういうことを言うのだ、あなたは時代おくれの勉強なんだという論争だったのです。だから、これを厚生省は実験しろ、しかもガラス張りの中で実験しろ、立ち会い実験をやれ、これは何でも

ないことだということで、そのときの尾崎医務局長に言うたのですけれども、とうとうやれないのです。金は科学技術庁の調整費を出すというところまでいったのです。ところが実験をやれないのです。どういうわけか、どうしても実験をやれない。それに対してたびたび要望書というものが出てきたのです。ここへきょう参考人としておいでになっております森下博士も名を連ねておりますが、岐阜大学教授の千島博士、東京新宿日赤病院長の鈴木博士、東京竹内病院の長嶋博士、それから化成協会物性研究所の高橋医学博士が名前を連ねて、私あてに、ガン研究推進のためSICを含む諸問題の客観的な検討を政府に要望いたします

と、要望書が来たのです。それでまたやったのです。これでもってSICに対して三回やっているのです。どうして実験をしないのか、どうしても厚生省はこの

実験をやらないのです。予算がないというから、それじゃ科学技術庁の調整費を出して、じゃ実験をやってくれ、それでもやらない。いまだにやらないのです。

そうして、牛山博士はこの間の、昭和四十一年四月七日、ぼくは落選して、おらなかったときです。その速記録を見ると、牛山博士はここへ来ているのだ。そうして、やはり同じことを言っている。一体そういうことがあっていいものかどうかということなんですね。それは七、八年も、しかも国会でもって四回も同じ問題を追及して、そうして、科学技術的に検討を加えるべき重大な問題に対して、科学技術庁は調整費を出しましょう、こう言っているのに、厚生省はその実験を拒否してやらない。そういうことがあっていいものかどうかということを私は非常に疑問に思っているのですが、これは大臣に聞くのがほんとうなんだけれど も、大臣代理と思ってひとつ答弁してください。――それじゃそれをひとつあとで検討しておいてください。これは重大な問題だと思うのです。だから私はさっきも申し上げたとおりに、SICがガンというものに対して効果があるとかないとかということを取り上げているのじゃないのですよ。こういうことは国会において取り上ぐべきものじゃないと私は思う。SICというものはガンにきいてもきかなくても私には関係ないんだ。ただ問題になったのは、SICを製造する過程における、ガン患者から無菌的に血液をとって、それをセントリーフユガールにかけて、血球と血漿を分離して、その血漿を五プロのポリタミンに培養する。そうすると微生物が発生してくる。それをさらに培養していくと、今度はそれが大きくなって球菌になっていく。それをさらに培養していくと桿菌になっていく

という。それが鼻くそだと田崎博士は言う。これは冥途に行かれたから、ガンで倒れられたからあれだけれども、速記録を見るとよくわかる。それが正しいか正しくないか、どっちが一体正しいんだということの追求を科学技術庁の調整費でもって厚生省にやってくださいといっても、とうとういまだにやらない。それ

じゃ二十七億円ガン対策のために金をかけているといったって、そういう肝心のところはやらないんだ。一体どういう研究をやっているのか。これは非常に広範にわたるでしょうから、ここでどうのこうのというわけじゃありませんが、それはひとつあなたのほうでもよく考えていただきたい。だから、いまから問題にすれば、SICというものを実験の対象として取り上げてくれるかどうか。ここに科学技術庁の政務次官がおられますから、科学技術庁に頼んで、調整費から実験費を出してもらう。こんなものは幾らも要りはしない。そういうところをガンの研究において長らくの間論議されたのですから、これはひとつ取り上げてもらいたいと思いますが、一体そういう研究をやってないのですか、そういう実験をやってないんですか。どなたでもいいんですが。

○内海(清)委員長代理

ちょっと齋藤委員に申し上げますが、さっきの御質問のは、いま厚生省のほうに当たっております。それで大臣と局長は、参議院の予算委員会で来れないそうですから、政務次官にでも来てもらおうかということで、いま当たっております。お含み願います。

○塚本説明員

私はそのころにまだがんセンターにおりませんでしたのでよく存じませんが、第五十一回の科学技術振興対策特別委員会の議事録がここにございます。これを見ますと、がんセンターにおいても久留博士のところでSICに対する実験をやっておられます。それはおそらく科学技術のほうの予算ですか、厚生省の予算でしょうかわかりませんけれども、がんセンターでやっておって、その結果がマイナスに出ているということが書いてあります。あまり詳しい御説明は避けますが、これを読んでいただければわかるのではないかと思います。ですから、先ほど齋藤委員がおっしゃったように、全然手をつけずに

拒否しているというわけではないと私は了解しております。

○齋藤(憲)委員

それは、SICをいじった人はたくさんあるんですよ。SICの否定論というものは、私はやってみた、私はやってみたなんだ。そうじゃないんです。私の要求しているのは、なぜ牛山博士にやらせぬかということです。ガラス張りの中で。

一体あらゆる生産事業というものは、特許権よりはノーハウが大切なんです。それを、SICを取り扱ったこともない者が、どういう観点でもってSICの実験をやるのかわからぬ。それでマイナスだという。それは発明者を冒讀するものです。なぜ一体発明者にやらせないんだ。だから私が要求しておるのは、ガラス張りの中でSICの発明者である牛山博士にやらせなさい。そうして、顕微鏡はみんなでのぞけばいいじゃないか。ところが、私やりました、私やりましたというが、一体だれが証人としてそれを見ておったのです。そういうことは発明者を冒讀する実験というものです。なぜ一体ガラス張りの中ではっきりした体制で

もってやれぬのか。どうなんです。

○塚本説明員

私がいま申し上げましたのは、牛山さんがおつくりになったSICを使って、確かなガン患者に用いて、その効果を見たという意味で、これは別に牛山氏のそのつくる過程についていろいろ議論したわけではございませんけれども、その結果がネガチブだったということを申し上げたのであります。

○齋藤(憲)委員

私が言っておるのは、SICが病人にきいたとかきかないということを問題にしておるんじゃないということを言っておるのでありまして、SICをつくる過程において、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になって、そうして、その代謝産物の精製物がSICになっておるんだという牛山博士の主張に対し、田崎博士は、そんなばかなことはない、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になるなんていうことは、カエルがヘビになったのと同じことだから、それは鼻くそだと言った。その実験をやりなさいと言っておる。それをやらないのです。だから、それだけ学問上において大きな差異を来たしておるところのものに対して調整費を出すから実験をやってくれ、しかもガラス張りでやってくれ、その発明者がみずから立って実験をやるやつを、周囲から正当な実験であるか実験でないかということをはっきり監視しながら立ち合い実験をやってくれというのに、厚生省はやれない。そういうことがあったんでは私は研究費というものははっきりした体制において使われていないのじゃないかと思うのです。それはセンターの病院長としてどうお考えになりますか。

○塚本説明員

どうもSICに関してしろうとだものですからお答えがあまりうまくできないかもしれませんが、いまのように球菌が桿菌になったり、また、それがどうなるとかいうようなことが、そういう実験の間に行なわれ、それがガンにきくというような、そういうことまでわれわれの常識は進んでおりませんので、それは、つまりできたもの自身が効果があるないでこの段階では判定するよりしようがないじゃないかと思います。ただ、細菌学的には非常にそういうことは奇妙なことで、おそらくそういう意味で故田崎博士がそういう極言を使ったという形であらわしたのではないかと想像いたします。

○齋藤(憲)委員

これは水かけ論になりますからやめますが、点菌が球菌に成長し、球菌が桿菌に成長するということがないと言うなら、それは、ダーウィンの進化論というものはのっけから否定してかからなければならぬ。そうでしょう。そういうことがあり得るかあり得ないかということを確かめるのが実験なのですから、SICがガンにきくとかきかないとか、そんなものはわれわれ問題にしていません。そういうことでこの論争を科学技術振興対策特別委員会で取り上げたんじゃないのです。はたしてそういう現象というものが微生物の世界にあるのかないのかということを追求しようということが論争の焦点であった。それを厚生省がやれないというなら、微生物というものの進化というものに対して厚生省は何らの責任も興味も持っていないということだな、逆から言うと、やらないんだから。尾崎医務局長に対してこれは執拗に迫っておるが、どうしてもやると言わない。そうして最後に尾崎医務局長が私に言ってきたのは、

何とかプライベートにやらしてくれ。私は、プライベートに実験なんかやってもらう必要はない、やはり公式の実験をやってもらうということを要求したが、とうとうやれなかった。だから、これは今後もひとつ問題として残しておきたいと思います。

〔内海委員長代理退席、委員長着席〕

いずれ文書なり何なりで大臣あてに要望しておこうと思っておりますから、あまりこういう問題で時間をとるというと本論に入らないことになりますからやめます。

ところが、この第五十一回国会科学技術振興対策特別委員会の議事録第十四号というのを読みますと、きょう参考人としておいでを願いました森下敬一博士の 参考人としての陳述がここへ出ておるのでありますが、これを読みまして、一体こういう陳述がこの委員会で行なわれたのに対し、どうして問題にならないでこれがほっておかれるかということです。というのは、当時の文部事務官の渡辺大学学術局情報図書館課長も来ておられます。これはどういう関係で来られたか。

厚生事務官の公衆衛生局企画課長の宮田千秋さん、厚生事務官、医務局総務課長の中村一成さん、厚生技官の国立がんセンター病院長、それから牛山さんと、いろいろな人が出ておられますが、ここで森下博士が陳述をしておられるのです。これは私落選しておるときですから、知らなかったのです。そうしたところが、

こういう本を私は手に入れたのです。こういう「血液とガン」という本があるから手にとってみたところが、社会党の原代議士が委員長の席についておる。これ はまさしく部屋も国会の委員会ですね。ところが、うしろをひっくり返してみたところが、第五十一回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録と書いてある。それで非常に興味を持って私は読みました。ところが、これはたいへんなことが書いてある。一体なぜこれが物議の種をかもさないで平穏に過ごされておるのかということであります。それでお忙しい中を御本人の森下博士においでを願って、きょうはわずかな時間でありますけれども、ここでひとつ論争の種を植えておきたい。きょう一回で終わらないですよ、大問題ですから。

第一に、森下博士の国会における陳述というのは、「このガン問題というのは、私たちが十年ほど前から提唱しております新しい血液理論というものを土台にしなければ、ほんとうの対策というものは立てられないのではないかというような考え方を持っております。」こう述べておられるですね。そうして、血は骨髄でできるものではない。骨髄で血ができると考えておるのがいまの医学のガンだ、

血は腸でつくられるのだ、

こういうことが一つですね。

それから、ガン細胞は 分裂増殖しない。

それから、赤血球は可逆的な作用を持っておる。まだほかにも書いてございますが、時間もございませんから私なるべく簡潔にきょうの焦点をしぼりたいと思うのでありますけれども、森下博士に伺いたいのですが、一体われわれしろうとは、食ったものが血になるのだと、こう考えておる。それは食ったものが血になるのでしょう。その食ったものが血になるということは、胃と腸とでもって血をつくるのだと、こう考えておる。なぜ一体事新しくここへ血は腸でできるのだということ、いわゆる腸の血造説を持ち出しておられるのか。ほんとうに現在の医学では、血は骨髄でできると考えておるのですか、それをひとつ

伺いたいのです。

○森下参考人

現在の定説では、赤血球、それから白血球の一部は、いわゆる骨髄組織の中で生産されているというのが世界の定説であります。 しかし、この考え方にはたいへんいろいろ矛盾あるいは不合理な点がございまして、私、かれこれ約二十年ばかり血液の生理学をずっと、現在でも学んでおるものでありますが、そういう立場から考えてみますと、非常に大きな問題をはらんでいる定説であるというふうに考えておりまして、実際にいろいろと実験を行なってみますと、現在信じられている定説であるこの骨髄造血説は明かに間違いである。実際に、私たちのからだの中を流れている血球細胞というものは腸でつくられているということを確証いたしました。これを提唱したのは十年ほど前であります。以来これは正式に、もちろん生理学会をはじめとしていろいろな学会で提唱いたしておりますが、ほとんど顧みられている学説ではございませんで、極端に申し上げれば、黙殺されているという状態であります。しかし、いま斎藤委員がおっしゃいましたように、これは、常識的に考えてもわかることでありますが、われわれ日常の食物が実際に消化液の作用を受けて、そうして、これが腸の粘膜の中に取り込まれて、赤血球という細胞につくりかえられておるというふうに理解すべき問題である。そういうことを、私たちは科学的な立場で、科学的に実証したということであります。

○齋藤(憲)委員

そうすると、骨髄は血をつくるのだ、従来はこの学説によって医学の根本的な考え方がきまっておる、こういうことですか。 ――そうすると、生物が生命を保持していく上において、特に動物世界において、血液によって細胞が全部培養されていく、その血液が腸でできるのだという説と、骨髄でできるのだという説とが分離しておっては、そこから一切の医学的な考え方というものは違っていくんじゃないかと思うのですが、それはどうですか。それじゃ、そこからいろいろな医学的な考え方というものは違っていくのですか。

○森下参考人

私たちの新しい血液理論によりますと、食べ物が腸の粘膜で赤血球という細胞に変わりまして、この赤血球がからだの中を循環いたしまして、すべての体細胞に変わっていっております。肝臓の細胞も、ひ臓の細胞も、あるいは皮下脂肪であるとか、骨髄脂肪であるとか、あるいは筋肉の組織もまた赤血球からつくられているのでありまして、言いかえますならば、食べ物は血になり、そして血は肉になるという東洋古来の考え方に逢着するわけであります。こういう理念というものが現代医学あるいは生命科学の中に存在しておらないということが、数々の問題を引き起こしている根本的な原因である。現在

ガンをはじめとして文明病というものが盛んに広がりつつありますけれども、こういう病気がなぜ起こるのか、あるいは、それに対する対策というものがなぜできないのかということをいろいろ突き詰めてまいりますと、食べものが血になり、血が肉に変わっていっている。そして、この血液と体細胞との間に可逆的な関係がある。血が肉になったり肉が血になったりというような、そういうダイナミックなものの考え方が存在しておらないというところにほんとうの原因があるというふうに私は考えております。

であるがゆえに、われわれの血液理論というものが、文明病対策の根本理念として取り上げられなければならないであろうし、あるいはわれわれが建康長寿を保つというような意味でも、こういう考え方をぜひとも理解する必要があるということを約十年来私たち提唱してまいったわけであります。

○齋藤(憲)委員

そうすると、いまのお話によりますれば、食べた食物は腸の粘膜を通して赤血球になる、そして、あらゆる組織をつくっていく。が、しかし、場合によっては、その赤血球によってつくられたあらゆる体内の組織というものは、可逆作用によってまた血に戻り得る、その血に戻り得るときに骨髄の作用を必要とするんだということですね、ここに書いてあることは。まあそれに対してはさらに、現代の医学からいきますと大いに反論があると思います。これは根本的な問題でありますから。その反論を承っておりますと時間がありませんから、いずれこの次にその反論を承りたいと思います。これは重大問題です。

それからもう一つ。ここに、ガン細胞は分裂増殖しない、これは赤血球がガン細胞に変わるんだ、赤血球が常に何らかの作用によってガン細胞に変わっていくんだから、それは分裂しないし、増殖しない。これはたいへんなんです。私がいままで読んだ――私のところにも、興味を持って何十冊というガンの本がある。 が、しかし、その中の大半は、ガン細胞の分裂増殖、きわめて急速なガン細胞の分裂増殖と書いてあるんですがね。ここなんです。それを、どうしてこういう大きな新しい――正しい説であるかどうかはわからぬとしても、いやしくも医学博士の学位を持ち、そうして、赤十字の血液センターの所長をしておる地位にあって、どういうことで参考人としてこの委員会に呼ばれたのか、その当時のことはよくわかりませんけれども、とにかく、その当時の委員及び委最長のいろいろな相談の結果、適当であるとして呼ばれたんだろうと思うのです。ここでこういう陳述をしておるのです。ガン細胞は分裂増殖しない。これはたいへんなことですよ。もしガン細胞が分裂増殖しないということが正しいとしたら、いままでのガンに対するいろいろな説というものは全部間違いだということなんです。私の知っている限りでは全部間違いだということになる。どうですか、これは、病院長。

○塚本説明員

私は血液生理の専門家でありませんが、先ほどの血液のことも含めてお答え申し上げますと、われわれは、体細胞が異常な増殖をし、どんどん分裂してできた腫物をガンと言っているのでありますが、ガン細胞が分裂しないということは、根本から反対になっているわけです。

○齋藤(憲)委員

ここで、きょう委員会を開いていただいて、参考人に来ていただいて貴重な時間をいただいた価値が出てきたわけです。一方は、ガン細胞というものは、赤血球が血液の状態によって異種細胞に変化していくのだ。だから、赤血球が異種細胞に変化していくのだから、次から次にガン細胞ができていって、そのガン細胞というものは何も分裂繁殖しないのだ。どんどんふえていくんだ、めちゃくちゃにふえていくことはふえていくんだけれども、そのふえ方というものは、決して細胞の分裂増殖によらないのだ、赤血球がガン細胞に変わっていくのだという、これは森下博士の説ですね。ところが塚本国立がんセンター病院長は、単細胞が分裂繁殖していくのだから、そういう説に対してはまっこうから反対だ。さあこの実験をひとつやってもらいたい。これだけ

はっきりした対立というものが浮かび上がった以上は、これはどうしても科学技術振興のたてまえから解決していかなければならぬわけです。これは政務次官どうですか。こういう問題を解決していくのに調整費というものがあるので、いままで科学技術庁ではガンに対して三回調整費を出しておる。その金額は大体一億円に近い。何の目標に向かって調整費を出したか、調整費を出した目標と結論というものを私は聞いておりませんけれども、進歩に対する効果というものは全然なかったように私は思う。ですから、こういうように、

一方は、血液が変形をしてガン細胞をつくっていくのだ、

一方では単細胞が、いわゆるガン細胞が一つできると、いまの病院長のお話だと血液の中にガン細胞が一つできると、これがどんどん分裂繁殖していってたくさんになってくる。

全然根本的に違うんですね。

こういうところを詰めていかないと、私はやはりガン問題というものは解決しないと思う。科学技術庁はガンに対しても大いに取り組んでおられるのですからこ

ういう問題を取り上げて、お金がなかったら調整費から出してやる、それでどっちが正しいかという実験をやるということを私はお願いしたいのですが、どうですか。

○梅澤政府委員

ガンの問題につきましては、先生先ほどおっしゃいましたように、第四十国会のときにこの委員会で取り上げられました。それが三十七年でございます。それから三十八、九年まで私のほうの特調費で、できるだけガンの厚生省の研究に補強の金を出しまして、四十年ごろから厚生省のほうでガンを重要対策に取り上げましてガンの研究費はそこから相当ふえてまいりました。そして現在までまいりましたので、私たちのほうは特調費でガンのほうの補助をしておったということであります。その間に確かに問題はSIC等にて起こりました。この件につきまして、厚生省とわれわれのほうと御連絡をとりましたが、いわばこの研究を事実上――ちょっと私も昔のことで忘れておりますが、引き受けてやってくださる研究者を見つけるところに非常な苦労があったのが厚生省だと思います。したがいまして、私どもは、調整費がございますから、これからも厚生省のほうと十分に御連絡してやらせていただきたいと思います。

○三宅委員

関連して。ただいまの斎藤委員の御報告、私、実に重大だと思うのです。私自体、ガンに対して学会から治療界から非常な努力をしておられることは承知しておりますが、実にガンの診断についても治療についてもこれからだと思うのです。現に私の非常に印象に残っておりますことは、私の知人が背中が痛くて痛くてどうしようもないというので、方々の医者に見てもらったがどうしてもわからない。癌研で田崎先生にお願いをいたしまして、レントゲンをうんととってもらった。そうしたところが、田崎先生が私にレントゲンを見せられまして、ガンのけは全然ないと言っておられましたけれども、痛みは去らない。その後、結局背骨のりしろのところにガンがありまして、順天堂病院でその人は死んだのであります。そして、御本人の田崎先生自体もガンでなくなられたのであります。私は、そういう意味におきまして、ほんとうにどうにもならぬことをガンというのですから、ガンというだけあって、いかにガンというものが業病であるかということを痛感いたします。そういう意味におきまして、世界的に現代の医学が追求いたしまして、ガンに対しましては、その原因がわかって

おるかどうか知りませんが、原因についても、いま申されましたとおり、森下さんといろいろ意見が違ったりいたします。ほんとうにまだ模索の状態ではないかと思うのであります。したがいまして、そういう意味においても、行政府なんというものが、こういう学術的なことについて、内容に干渉すべきではないけれども、学界における偏見であるとか、派閥であるとか、そういうものに左右されて、民間の医者の中で、とんちんかんな議論が出ることもあるでしょう。あるけれども、ほんとうにわかっていないし、日本の最高の権威である癌研においても、たった一週間か二週間前の、背骨のうしろにガンがあるのがいまのレントゲンではわからぬで、最後にわかって、順天堂で死んだというような事態を見ても、その意味において行政府は、学界におけるそういう論争などに対して金を出したり、いろいろいたしまして、それぞれ全体として発展させるということが、私は、その任務じゃないか、研究調整費の任務じゃないかと思う。斎藤君が、さっきの問題についてあとにするなんと言っておられますけれども、こういう問題については、ほんとうに幅広く論争させたり、それに便宜を与えたりする。先入観を

持たない。厚生省の医務局長が、オーソドックスの医学者として、学界における定説を支持される、それはよろしい。けれども、こういうわかっておらない問題については、

異説に対してだって相当に金をかけるべきだと思うのであります。

時間がいただければ、私はついでに質問いたしますけれども、たとえば、小児ガンなんというものは、実は私はこの間までほとんど知らなかったのであります。そして、いまも承りますと、白血病が原因だというか、白血病のことを言っておられますけれども、私は、小児ガンの増加などについては、最近の科学技術の発展による公害関係の影響があるのではないかということを、私ども医学に全くしろうとの直観で感ずるのであります。特に、きょうこれからやります農薬の問題などについて、ともかく、われわれの子供のときには、チョウチョウは飛んでおる、バッタは飛んでおる、ドジョウはおる、タニシはおるということで、田

園というものが実に楽しかったのでありますけれども、これがおらなくなってしまった。それによっていもち病がなくなったということはけっこうだけれども、

同時に米の中に農薬の悪い、ほかの動物を殺しましたものが入っておりまして、それをたくさん食っておりまする間に人間の生命に大きな影響を及ぼすということは、しろうとの感覚のほうが正しいと私は思うのであります。そういう意味におきましても、あとからもう一ぺん時間をいただいて、小児ガンのことについて は聞きまするけれども、ただいまの斎藤君の議論は、ひとつ委員長が扱われまして、委員会全体の意見として、ひとつそれをやらしたらいいと思うのであります。やってもらわなければならない。ともかく、研究をして、一つの意見を出して、それが学界の定説と違ったからといって、ただ排撃するのではなしに、公平な立場で試験する。それ自体にはたいした権威がなかったけれども、その付属物で何か大きな発見があったりすることがままあるのですからして、私は、そういう点は、斎藤君の意見を委員会としてもほんとうに支持してやらなければならないと思いますから、ちょっと関連発言を求めた次第であります。田崎さんの話も出ましたので、ひとつ病院長から、私の発言に対して御答弁がありましたら答弁なり、教えていただくことがありましたら教えていただきたいと思います。

○塚本説明員

いまの小児ガンの問題、そういうことがどういうことからふえてきたかというようなことですが、いろいろ――御説のとおりであります。

ただ、誤解がございましたようですから、もう一ぺん私から斎藤議員に対してもお答えさせていただきますと、単細胞からガンができるのではなくて、からだのどこかの細胞、体細胞、それが、何の原因かわかりませんけれども、あるときにそういう変な細胞に変わって、どんどん分裂して増殖していくのがガンだということを私はいま申し上げた。これが一つであります。

それから血液とガンの関係、これは、私は血液の生理学者でございませんから詳しいことは存じませんけれども、放射線でガンをなおすという立場から私たちが従来やってきましたことから申し上げますと、先ほど申し上げましたように、体細胞からできますから、胃からできたガンは、胃の粘膜の構造がどこかに残っ

ているような意味のガンになります。これをわれわれは腺ガンと申しております。皮膚からできたものは、皮膚の構造を残しながら、非常に鬼っ子になって、こういうところにかいようができたりしてまいります。一方、血液の細胞と申しますもの、ことに赤血球と申しますものは、その中に核もございません。核があるなしは、細胞の生き死にということとかなり密接な関係がございます。したがいまして、赤血球の、最後にからだを回っておりますときの役目は、肺に行って酸素と炭酸ガスを交換するに必要なヘモグロビンというものを持ってからだを回って歩いておるわけでございます。オルソドックスな説必ずしも正しくはないかもしれませんけれども、われわれが食べましたものから血となり、肉となる、これはある意味で真理だと思います。しかし、血液というものは、そういう赤血球のほかに血奨というものがあって、それで栄養を方々へ送っておるわけでございます。その血奨は、確かに腸管から取り入れた養分を運んで適当なところへ持っていっております。そういう意味で、そういう死んだ細胞が、どういうことか知りませんが、お考えは自由でございますけれども、それがガンのもとをなし、また、それが血液に返っていくというような考え方というものは、われわれの医学常識ではちょっと考えられない。ですから、それは実験をしてくださるとおっしゃれば、そういう場面もあっていいかと思いますけれども、少なくともガンというものはどういうものか、そしてそれは、確かに、いまおっしゃったように、

大家である先生が見ても見つからない。これは幾らもあることで、われわれも大いに反省して、大いに努力をして、もっと勉強しなければいけないと思っておりますが、そういう研究としてまだまだわれわれが取り上げなければならないたくさんの問題がありますし、そういう意味も含めて根本の問題も考えていただくということはたいへんけっこうだと私は思います。ただ、いままでの学説が非常におかしくて、新しい説がぽんと出てくれば、それをなぜ取り上げないかという、

それだけの議論というものは、いろいろな立場から考えがあると思うのです。

問題は、そういう意味で、私たちも大いに勉強はしてまいりますけれども、もう一つ重大な問題は、骨髄ではなくて腸から血液ができる。それは少なくとも私たちが習い――これは何も、外国のまねをしているとか、そういう意味じゃございません。胎生期には、血液というものは方々でできてきます。子供のときはまだ長骨でもできます。しかし、おとなになりますと、血液というものは、ある一定の量があれば足りるものですから、それで、血液をつくっているのはおもに、

背骨にある短い骨の骨髄でありまして、そこを取って細胞を見ますと、血液の最小のものであるような非常に未熟な細胞から順序を追って最後の血液までの細胞

が発見されます。そういうことが、われわれが血液が骨髄でできているという説を支持しておることのおもな原因だというふうに御了解いただきたいと思いま

す。

○三宅委員

病院長から承りたいのですが、私のさっき話しましたことは全く私のしろうとの勘でありますから、違っておるかもしれませんけれども、先ほど申しましたとおり、小児ガンというものは最近非常に注目されている。最近非常にふえている。これは単に診療技術の進歩によってその発見が多くなされてきたというだけではない。私はそれほどガンの診断がおくれておるとは思いません。しかしそれだけではなくて、私の勘では、いま申しましたように、空気の中における近代産業の悪い公害的な影響だとか、農薬の中における影響だとか、いろいろのそういう影響があるのではないかという勘がいたしますが、実際上診断されたり研究されたりしたあなた方の判断におきましても、どうして急に最近子供のガンがふえてきて、そして、その原因は大体どこにあるかという点についてちょっと御答弁をいただきます。

○塚本説明員

これはさいぜん私同じことを申し上げたのでございますが、三宅委員がまだおいでになりませんでしたので……。

一説によりますと、非常に微量にふえておる放射線というような環境も関係がありはしないかという説もございます。これもはっきりしたことではございません。もちろんそういう意味で、全部いろいろなそういうものを含めた環境的な因子というものを否定できないということが一つ。

それから、先ほどちょっと申し上げました白血病というものは、わが国は、諸外国に比べますと、ふえたようでもまだぐっと低い状態でありまして、これも説でありますからあまりはっきりしませんけれども、たん白食を多くとると、つまり国民の栄養が上がってくると、むしろ白血病はふえるのだという説もございます。これの真偽も、私は自分で調べたわけでございませんのでわかりませんが、動物実験でそういう結果を、ネズミの白血病について出している学者がございます。

○三宅委員

ありがとうございました。

○三木(喜)委員

関連。関連ですから簡単に伺わしていただきたいのですが、いま三宅先生の質問の中にこういうことがあったのです。公害等によってその発ガンということを促進さしておる、こういうことはないかというお話ですね。これはお答えがなかったのですが、私は、幸いにその方面の研究をしておられる森下先生が見えておりますから、ひとつ聞かしていただきたいと思います。と申しますのは、この間動物園の動物が次々にガンで死んでおる。ああいう非常に野性味を持ったものがガンで死ぬということは、やはり現在のこの空気中に何かそういう発ガンを促進するようなものがあるのではないか、こういうぐあいのことを、これも三宅先生ではありませんけれども、しろうと的に考えるのです。なお、このごろのいろいろな調味料の中にガンを促進さすものがあるということ、森下先生の研究の中にもはっきり出ておるわけです。名前を一々あげるといけませんから、ある有名な飲料のごときは、そういう役割りをしておるといわれておるわけですね。これは私は、やはり厚生省からおいでいただいて十分そういうものを取り締まっていただかなかったら、うそつき商品が出たからといって、それであわてて取り締まる、こういうことではもうおそいと思うのです。そういう食料からくる問題、それから公害からくる問題、こういうことについてひとつ森下先生のお話を聞かしていただきたいと思います。

○森下参考人

いまおっしゃられましたように、大気汚染であるとか、あるいは排気ガス、ばい煙というようなものが肺ガンの原因になっている であろうということは、十分に想像されるところであると思います。私が調査した範囲では、去年上野動物園の動物が四十何匹か、これはいろいろの種類の動物でありますが、肺ガンだけではありませんが、ガン性の病気で死んでいるということであります。もちろん、こういう動物は別にたばこを吸っているわけではございませんが、実際に肺ガンで死んでいる。その原因は那辺にあるのかということでありますけれども、やはり一番大きな問題は、彼らが自然な環境から離れて人間がこしらえた不自然な食べものをあてがわれながら、しかも、こういう不自然な大気汚染の中で生活を強制されているというところにあると思います。したがいまして、動物の文明病といいますのは、これはガンだけではございません。たとえば、豚がコレラにかかるとか、あるいは牛が結核にかかるとか、あるいは動物園などではキリンが胃かいようで死んだりカバが糖尿病で死んだり、犬がノイローゼぎみであったりというように、人間社会の中でいろいろな病気を起こして死んでいっている、その動物たちの文明病の起源というものが人間の文明病の起源でもあるというふうに考えるべきだと思います。そういう広い立場に立って私たちは、特にガンだけをということではなくて、文明病対策というものはもっと大きな立場でわれわれ考える必要があるのではないかというようなことをいままで唱えてまいったわけであります。

たとえば、栄養問題もそうであります。現在唱えられておる栄養学に対しましては、私自身非常に大きな間違いがあるということを長年唱えてまいりました。そのほかにも、いろいろ問題があるわけでありますが、とにかく、もっと巨視的に、大きな観点というものを踏んまえて、そうして、こういう病気の対策というものを考えていかなければ、コップの中の小さな思索では問題は解決しないというような気がいたします。

それから、ついでにここで私、はっきり申し上げておきたいと思いますことは、ただいま塚本先生が血液の問題についていろいろ意見をお述べになっていらっしゃいました。これは全くそのとおりであります。現代医学のピークに立っておられる先生でありますから、既成概念の頂点に立っていらっしゃる方であります

から、既成概念を否定するということは、とりもなおさず、御自分の存在を否定するということにもつながるわけでありまして、それはとうてい私はできないことだと思います。しかし、たとえば、いま塚本先生がおっしゃられた考え方の中に、

赤血球が成熟その極限に到達した細胞である、これは現在の血液学の定説でありますが、この考え方が私はそもそも間違いである。

私の考え方では、食べものが材料になって腸でつくられた細胞でありますから、

きわめて原始的な細胞であります。

しかるがゆえに赤血球の中には何十種類もの酵素があり、しかも、エネルギーがプールされている。

最近これはわかった事柄であります。いままでは極端に成熟をした、老いぼれの、死の一歩手前の細胞であるという考え方で赤血球を見ていたわけでありますが、その考え方にそもそも大きな間違いがあると思います。最近の生化学の進歩は、赤血球の中の無数の酵素が含まれている、あるいは、エネルギーがちゃんとプールされていて、死ぬまぎわの細胞がなぜそういうものを持っているのか、いまの医学的な常識では説明がつかないという段階であります。そういうことから考えましても、もう根本的にやはり考え方の土台が違っているというような気がいたします。

それからガン細胞の分裂についてであります。いま塚本先生がおっしゃいましたように、ガン細胞というものは、体細胞が突然変異を起こして異常な細胞になって、その細胞が無限に分裂増殖をする細胞であるというふうに説明をされました。これは現在のガンに関する定義であります。世界の学者が、ガンとはそういう病気であるというふうに信じております。そういう意味ではもちろん間違いのない考え方でありますが、しかし私の立場から申し上げますと、そういうことももちろん承知の上で、

からだの中にあるガン組織というものは、私は分裂増殖をしておらない

というふうに見ております。しかし、実際にガン細胞の分裂がきれいに映画の中にとらえられたりしております。東京シネマでつくられましたガン細胞に関する映画などを見ますと、ガン細胞の分裂というものは実にみごとにとらえられております。が、それはそういう特殊なガン細胞が示す行動であって、すべてのガンがそういうふうに体内で分裂増殖をしているのではないと思います。もしガン細胞がほんとうに分裂増殖をしているのであれば、たとえば、現在がんセンターで入院あるいは手術をされたガンの患者さんのその組織の一片を持ってきて、そして顕微鏡の下でガン細胞の分裂というものは観察されてしかるべきであります。しかし、そういう観察がなされたという報告は、私は一例も聞いておりません。実際に手術をして、ガンの組織というものは幾らでも、いつでも、随意にわれわれは取り出すことができるわけでありますから、そういうガン細胞が分裂増殖をしているかどうかということは、確かめようと思えばいつでも確かめられるはずであります。そういう実際のガンの組織というものを取り出して、そして、顕微鏡の下でそれを観察した学者というものは、私はいないと思います。実際には、われわれのからだの中では、定説はガン細胞の分裂ということでありますけれども、赤血球がガン細胞に変わっていることは、ほぼ間違いのない事実だと私は確信いたします。実際に、最近フランスでも、ガン研究の権威であるアルぺルン教授が、ガン細胞というものが分裂しているかどうかということについては、これは詳しく触れておりませんけれども、小さなガンの種になる細胞が寄り集まって、そうして一個の典型的なガン細胞に発展をしていくのだという説を唱えまして、そういう報道がヨーロッパではなされております。そういうことを見ましても、分裂増殖だけではなさそうである。分裂増殖一辺倒ではいけないのではないか。たとえば、現在のガンの治療薬にいたしましても、ガン細胞は分裂増殖をするから、その分裂を抑制するような化学物質であればガンはなおるであろうというふうに、きわめて単純に、機械的に考えてその開発が進められ

ているわけでありますが、こういう考え方のもとでは、私は幾ら研究費をつぎ込んでもしかるべき抗ガン剤というものはできないというふうに見ております。また、いままで長年私はそういう考え方を講演会で述べたり、あるいは私の著書の中ではっきりと明記いたしております。

ガン細胞が赤血球からできるということにつきましては、私が八年前に書きました「血球の起原」という本の中でそれをはっきり述べております。たとえば、吉田肉腫の場合でありますが、あの吉田肉腫の細胞というものは、実際にはほとんど分裂増殖をしておりません。種を動物の腹腔の中に植えつけますと、まず必ず腹膜に出血性の炎症が起こってまいります。そして、腹腔の中にまず血液が浸出する、赤血球が腹水の中にたくさんまざり始めるということを前提にして、初めてガン細胞はふえるのであります。

吉田肉腫の細胞というものは増殖していっております。その過程を、私は八年前に書いた私の本の中ではっきり指摘いたしております。吉田肉腫の増殖というものも、私は、腹膜の炎症が起こらなければ、腹膜の炎症を起こさないように処置してこの吉田肉腫の種を植えつけたのでは、絶対にこの肉腫細胞は増殖をしないであろうというふうに想像いたしております。

炎症というものが背景にあって、血液が腹水の中に出てくるということが 前提条件である、そうしなければガン細胞はできない、その赤血球がお互いに融合し合いまして、そうして一つのガン細胞に発展をしていくということであります。

また、実際にこの吉田肉腫の細胞を観察してみますと、形がまちまちであります。もし一定の分裂方式で細胞が増殖していくのであれば、ほとんどきまった形の細胞ができなければならないのに、増殖している細胞は全く千差万別であるということも、でき方が単に分裂増殖ではないということを物語っているように思

われます。

それから、話はだいぶ前にさかのぼりますが、さっき斎藤議員が申しておられました無菌的な血液を培養して、そうして点状の小さなバクテリアが発生をし、

これが球菌になり、桿菌に発展をしていくことが実際にあるのかどうか、これは国の機関でひとつはっきりさせろということを申しておられましたが、この問題

につきましては、私自身すでに、SICの牛山氏とは全然別個に実験を行なっております。私はSICの問題とは一切無関係に、血液というものは無菌的な条件

のもとで、試験管の中で放置しておけば、一体最後にはどういうふうに変わってしまうものであろうかというようなことを追求する目的で、大学時代に大ぜいの

研究員を使いまして、こまかく探索をいたしました。その結果は、この八年前に書きました「血球の起原」という本の一〇〇ページ、それから今度出しました

「血液とガン」という本の一五ぺ-ジに、その写真も掲載をいたしまして、その結論を披瀝いたしておりますが、これは無菌的な血液であっても、血漿の中に、

これは実は赤血球の中にそういう点状のバクテリア様のものが発生をいたしまして、これがだんだん発育をいたしまして、そうして球菌になり、かつ、桿菌にま

で発展をするという事実を私は認めております。

この問題は、国家の機関で追求せよということでありますけれども、私はその必要はほとんどないのではないかというような、むしろ逆の考え方をしておりま

す。といいますのは、はっきりとそういうふうになるのでありまして、牛山氏が無菌的に血液を培養して、ああいう桿菌様のものが得られたというその事実に対

しましては、私は絶対に間違いがなかったというふうに判定できると思います。

ただ、そういう桿菌様のものを材料にしてつくられたSICという化学物質がガンにきくかどうかということは、私は臨床医でありませんので、これは全くわかりません。そういうことをこの際つけ加えておきたいと思います。

○齋藤(憲)委員

もうだいぶ時間が過ぎましたから、あとの農薬問題に割愛をいたしまして、他日またこの問題でひとつ実態を突き詰めてまいりたい、そう思っておりますが、塚本国立がんセンター病院長のお話は、私の考えておったとおりのことをお話し願ったわけです。私もそう思っておった。そう思っておって、あらゆるガンに対する施設というものに対しては、私も興味を持ってずいぶん努力をした一人であります。放射線医学総合研究所の設立なんかに対しましては、私なんかもずいぶん努力をいたしましてやったのでありますけれども、なかなか放射線だけでガンを退治するという理論も実際もまだ生まれてきていない。どんどんガン患者はふえていく。同僚島口代議士もつい先日ガンでなくなられて、あした追悼演説があるというようなわけであります。

ただこの際、私、委員長及び先輩同僚の委員の方にもお願いしておきたいのでありますが、これは森下学説とそれから塚本病院長のお話は根本的に違うのです。どうしてこういうものが同じ医学博士でおって違うのかというぐらいに違う。これは全くふしぎなんですね。私は何げなくこれを読んでおったのですけれども、話を聞くとそうなんです。

赤血球は極度に成熟分化を遂げた細胞、すなわちエンドセルであって、ヘモグロビン現象だけでもって酸素を運ぶだけにしか役立たないというのは、院長のおっしゃるとおりなんですね。

ところが、それが根本的な間違いだと書いてある。大体、医者で、医学博士という肩書きを持っておって、赤血球の実体もよくわからぬというのはおかしいじゃないですか。そうでしょう。一体なぜ赤血球の実体というものを把握しないのかと私は思うのですよ。

もし森下学説が正しくして、赤血球というものが幾多の機能を持っておって、これが一切の人間の組織を構成していくのだということが立証されたとしたら、いままでのお医者はどうするのですか。いままでの医学者というのはどうするのですか。腹を切らなくちゃならない。それから、血液だって、もう人間の血液というものは、

できてしまうとあまり要らないのだから、骨髄でもって血をつくっているんだという説一方は食うものがどんどん血になっていくんだと、

これも全く反対なんです。私なんか大食いのほうですから、食ったものは血となって、やはりその血のために細胞が新陳代謝しているんだと思っているのです。また、そうでなければこの肉体というものは保っていかないわけなんですね。だから去年の人はことしの人じゃない。一年間たつと全部細胞が新陳代謝してしまう、その新陳代謝の原動力は血だ、そうすれば年を取れば年を取るほど若い細胞をつくろうというには血が要るわけでしょう。成人は血が一ぱいになれば、あとたくさん要らないのだから、骨髄でちょこちょこやったらいいなんていう、そんな説は私は賛成しないのです。だから、お話を承れば承るほど、きょうの森下学説というものと既存の学説というものは対立して、これは別なものです。そういう中に、何を対象として一体ガン対策の金を二十七億円も出しておるかということなんです。

効果があがっていればいいですよ。一つも効果があがらないじゃないか。ますますガン患者はふえている。ガンというものはわからないのだからというて許されているけれども、ほかの科学技術振興に対する金の使い方でこんなことがあったら一体どうなる。この間三木先生から、ラムダ1、2、3は失敗したのでもって東京大学は痛棒を食ったのです。ガンはどうだ。毎年二十億、三十億の金を使っておって、だんだんガン患者がふえていく、そういうことに対してやはり行政庁としては、新しい根拠ある説というものは勇敢に取り上げて、これの実験を追求していくというところに、新しいガン対策というものが見出されるのでしょう。これはまあ行政庁にひとつお願いをしておきたいのです。

私の崇敬する加藤与五郎という理学博士がおられた。この方は昨年九十五歳でなくなった。三百も特許を取られた。が、しかし、その特許を取られた、その特許、発明をどうしてされたかというと、ずっと研究をしていって、研究をしていって目標がわからなくなったときに、その辺から枝道に入ったんじゃ研究というものは成り立たないのだという。出発点まで戻ってこい。そして、研究の目標というものが正しいか正しくないかということを再検討して、また新しい研究体制を形づくらなければ新しい分野というものは見出し得ないということを私は聞いたのです。

だから、ガン対策も、いままで一生懸命やったけれども効果はあがらないのだから、世界的にあがらないことは確かなんだから、そのあがらない原因を追求していると、白血球の問題、造血の問題そういう問題が出てきた。だから、ある意味においては、一方、一つの研究体制として出発まで下がってきて、腸の造血説と、それから赤血球、白血球の問題、そういう問題を真剣に、森下学説というものは正しいのか正しくないのかということを追求するということは、ガン対策として非常に大切なんじゃないか。私、これに書いてあったものですから「血球の起原」という本をゆうべさがして読んでみました。これだけの血液の研究をしている本が日本にほかにあったらひとつ病院長紹介してください。これはずいぶんりっぱな研究をしたと私は見ている。だから、こと血液に関してこれだけの研究をしておられる方が、赤血球というものは、ある場合においてガン細胞に変化していくのだ、だからガン細胞は分裂増殖しないのだ、そういうことが正しいか正しくないかということは私は追求できると思う。そこに新しい根拠が見出されればまたガンの新しい研究体制も樹立されると、こう思うのでありますが、どうかひとつ委員長におかれまして、この問題は、三宅先輩の言われるように、大切な問題だということをお取り上げくださいまして、また機会あるごとにこの問題に対して論議を重ね得られるようにお取り計らいを願いたいと思います。

どうもありがとうございました。

認知症、あれこれ

認知症・・・耳にしたその要因について挙げてみました。

深くは、それぞれの方で調べてください。

認知症が増加していくことには、進んでそのリスクを増えているからではないでしょうか。

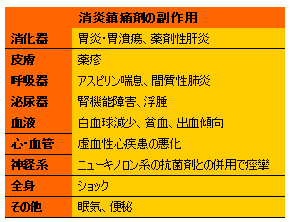

- ○ コレステロールの抑制

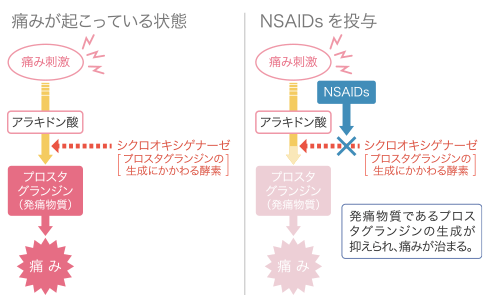

コレステロールは、脳の組成成分である。 - ○ 鎮痛剤(胃薬)

胃酸の抑制から鉄分の不足へ

鉄分が胃酸によつて溶かされ吸収される。

本来、胃酸はピロリ菌が分泌するアンモニアで中和され、強さが調整されている。

ピロリ菌除去により胃酸の濃度が高くなる。

胃薬を使用し胃酸を抑制することの副作用としてこれまでにも、貧血になるとか肺炎になりやすいなんてことが言われてい ました。

そんな中で、今回の論文は、胃薬と認知機能の関係です。

胃薬を飲む人は、高齢な人が多いので注意が必要です。

腰痛、膝痛など各種痛みの治療として処方された消炎鎮痛剤は、血流の抑制という形で働きますが、同時に全身にも影響を及ぼします。消炎鎮痛剤は、体の中に吸収されて全身に回るので、全身の血流が抑制され、血管を閉じ、血圧が上がります。この状態は、1週間とか2週間ぐらい続くだけなら大丈夫ですが、1ヶ月、半年と長期に渡って続くと、強い交感神経緊張症状が発生します。

高血圧や不眠などの症状が出るのはこのためです。

他にも、肥満のある人なら、糖代謝が上がって糖尿病の発症のリスクが高まります。

副作用の連鎖で増える薬

交感神経は、副交感神経とメリハリのあるリズムでバランスよく交替していれば、元気を出せる状態です。しかし、ずっと交感神経が緊張したまま固定すると、いつも疲れているという状態になり、1日中具合が悪いという結果になってしまいます。すると、さまざまな不定愁訴が現れるので、症状ごとに薬が出され、薬漬け医療がはじまります。

高血圧になれば降圧剤、

不眠の人には睡眠薬、

疲れて常に不安な人には抗不安薬、

糖尿病の人には経口糖尿薬と、

次々に薬の処方箋が増えていきます。- ○ 血圧の低下・・・降圧剤

脳への血流の低下

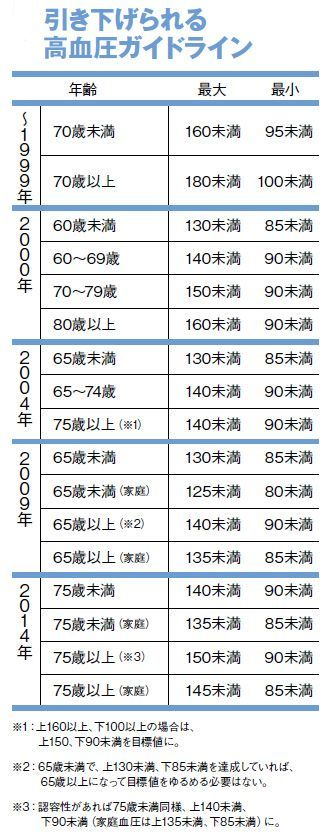

インターネットから引用

「現在の高血圧の基準値は異常に低く設定されています。私が学んでいた1969年ごろは、上が『年齢プラス90』以内ならば正常とされていた。たとえば50歳なら140、60歳なら150という具合。ところが高血圧の基準値は2000年以降、どんどん下がっています」

年齢とともに血圧は高くなるものだが、なぜそれを低めに設定するのか。○○医師はいう。

「『これ以上は高血圧ですよ』という基準値を低めに設定するだけで、健康な人を『患者』にすることができるからです。しかも血圧を下げる降圧剤は一生飲み続けることが多い。製薬会社は莫大な利益を得られます」

日本高血圧学会のガイドラインで高血圧の基準が下がり始めたのは、2000年から。アメリカや日本で高血圧の新薬ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)が発売されたころと重なる。

「アメリカの製薬会社は高価なARBを売り出すために国際高血圧学会や世界保健機関(WHO)に働きかけて、高血圧の基準値を下げさせることに成功した。日本高血圧学会もすぐそれに倣いました。おそらく製薬会社からの巨額な寄付金があったのでしょう」と語るのは・・・◇◇医師である。

- ○ 睡眠薬

脳への血流の強制的な抑制

詐欺の基礎知識

2020.1.4

一般常識の習得として残しとこ。

すぐ忘れるからな。

****************************

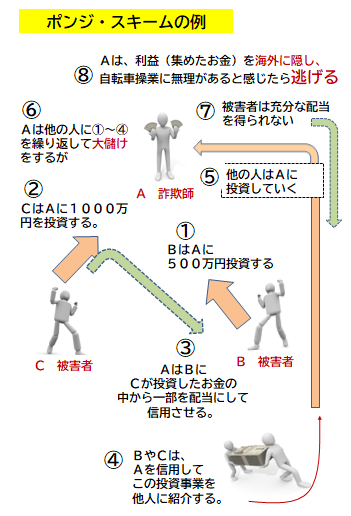

「ポンジ・スキーム(英:Ponzi scheme)」

詐欺の一種。

「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」

などと謳っておきながら、

実際には資金運用を行わず、

後から参加する出資者から新たに集めたお金を運用することなく、

以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、

あたかも資金運用によって利益が生まれ、

その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。

投資詐欺の一種に分類され、日本語で「自転車操業」と呼ぶような状態に陥り、

最終的には破綻する。

名称は詐欺師チャールズ・ポンジ(Charles Ponzi)の名に由来する。

「あなた(御社)のお金を運用して増やし、

増えた分を(「配当」などとして)あなたに支払う」などと謳って、

お金(出資金)を集めるのだが、

そのお金は(全くあるいはほとんど)運用されず、以前からの出資者に「配当」として渡すことで、

さもまともな資金運用をしているかのように装う。

詐欺師が巧みならば、しばらくの間は出資者が増え続けて体面を保てる場合もあるが、

システム全体では利益を生んでおらず負債が増え続け、

最後には配当金が工面できなくなり破綻する。

後から参加した出資者ほど損害は大きくなり、

最後の頃の出資者(人数としては割合が多い)は配当を殆ど得られず、

最後の出資者に至っては配当を全く得られない。

ポンジ・スキームを「ねずみ講」と同じだと言う人が少なくないのですが、

ねずみ講とは構造がまったく違います。

ねずみ講は、紹介制度などを通じてピラミッド型に裾野が広がっていく仕組みなので、

一番最初に始めた人やピラミッドの上位にいる人たちは儲かります。

最終的に行き着くところまで行き着いたら、

ピラミッドの下位層の人たちのお金が上位層に吸い上げられる形になりますが、

消費財などを販売するなどしてピラミッドの下位層の人たちが納得する形でお金を支払っていれば、

その経済は成り立ちます。

ちなみに、ねずみ講は「ピラミッドスキーム」と言われています。

いわゆる「マルチ」と呼ばれるものは「ねずみ講」に近い構造です。

ポンジ・スキームはお金を横流ししているだけなので、

実際に運用をしていなくてもお金さえ集まれば驚くような利回りを実現できます。

(ネット情報から勉強させていただきました。)

血球は腸でも生成される

ネットに「腸造血」に関係する以下の内容をみつけましたので、

添付します。

資料として。

以下、****************************

「血球は腸でも生成される」ことがわかった

<米コロンビア大学の研究チームは、移植された腸にドナーの造血幹細胞が存在することを突き止めた>

赤血球や白血球、血小板といった血球は、従来、骨の中心部の骨髄にある造血幹細胞からつくり出されていると考えられてきた。

しかし、このほど、米コロンビア大学の研究チームは、腸移植を受けた患者の血液にドナーの血球が含まれていることに気づき、

移植された腸にドナーの造血幹細胞が存在することを突き止めた。

患者の体内で循環する血液の中にドナーの血球が多く含まれるほど腸移植後の拒絶反応を緩和できることから、

移植を受けた患者の術後経過の大幅な改善につながる成果として注目されている。

移植された腸に造血幹細胞が存在

米コロンビア大学のメーガン・サイクス教授らの研究チームは、腸移植を受けた患者21名を5年にわたって追跡調査し、

2018年11月29日、その研究論文を幹細胞領域の専門学術雑誌「セル・ステムセル」で発表した。

これによると、ドナーから移植された腸には造血幹細胞をはじめとする複数種の前駆細胞が存在し、

ドナーの造血幹・前駆細胞(HSPC)は患者のリンパ球表現型に寄与していた。

また、長期間にわたって患者の体内を循環するドナーのT細胞は、患者に対して耐性を持っていたという。

リンパ球は免疫をつかさどる白血球の一部であり、T細胞はリンパ球の一種だ。

つまり、これらの現象は、移植された腸の中にあるドナーの造血幹細胞から白血球が生じ、

患者の組織に耐性を持つよう"教育"された一方で、

移植後に患者の体内で生成された白血球もドナーの組織に耐性を持つようになったことを示している。

I.H.M. WORLD 2018年11月号

脳の特徴

人の生き方は考え方次第。

考えるのは「脳」次第

ただし、「脳」は、体調により活動のパワーが影響を受けますので、

健康には注意が必要です。

考え方①

「自分でリクエストしたものしか実現できない。」

ということです。

★ 人生において、本当に欲しいものをリクエストしていますか。

★ 自分で限界を決め、妥協していないか。

★ 自分の器の大きさを決めてしまっていないか。

常識を越えたところを目指す。意識する。

そこに必要なのは、好奇心、「ワクワクする気持ち」が

湧くものであることですね。

脳は目覚めて動き出す。

緊急事態条項が意味するもの

無知ではいられない。

「緊急事態条項」について、意味を知っておく必要がある。

当たり前の「自由」に、関係するからである。

「無関心」ではいられないのである。

以下、ネットから引用・・・

| 私たちの生活・「自由」に直接、かかわる重大なことなのだ。 「緊急事態条項」は、考えれば考えるほど恐ろしい条項である。 ヒトラーの「国家緊急権」をそっくり真似ている。 憲法9条ばかりに目が向いていたが、「緊急事態条項」はそれ以上に怖い内容だ。 いともたやすく国民の権利と自由を拘束して「戒厳令」を敷くことが出来るからである。 自民党の改憲草案にはこう記してある。 緊急事態宣言が発せられた時は、政令一つで政府は何でもできるというのだ。 そして「何人も、公の機関の指示に従わなければならない」。 政府の命令に従え、というのだ。 さらに国会はどうかと言えば「衆議院は解散されない」、つまり議会は機能停止状態に置かれる。 分かり易く言うとあらゆる権限を首相一人に集中。 (安倍晋三)が死ぬまで首相の座に居座ることも可能だ。 文句を言おうものなら「ちょっと来い」と警察に引っ張られる恐れがある。 発言や表現の自由などない。それどころか外出の自由さえ制限される可能性がある。 海外ニュースでよく見かける「戒厳令」。 あの状態だ。 国民のすべての自由が奪われる。 |

|---|

| ********************* 参考 自民党の改憲草案・・・作ろうとしているもの 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、 内乱等による社会秩序の混乱、 地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、 特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 第九十九条 1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、 内閣は 法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、 内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い 、 地方自治体の長に対して 必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、 当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に 従わなければならない。 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、 最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、 その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 |

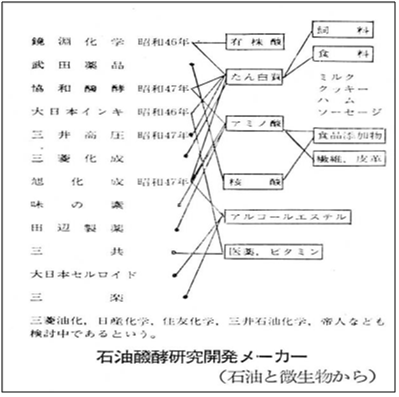

石油たんぱく

「石油たんぱく」の場合

こんなことも、ありました。

◎ まず、石油タンパクの説明からいたします。

石油タンパは、「微生物蛋白」とも呼ばれ、石油精製の中間品である「ノルマルパラフィン」を主原料として、これに微生物(酵母菌)の力を借りて工業的に製造する「タンパク質」の事です。

簡単に言いますと

「ある酵母菌が石油の成分のノルマルパラフィンを食べて増えます。その菌体の6割はタンパク質であり、家畜の飼料にできるもの。

さらにタンパク質だけ取り出せば、人工肉に加工できるもの。」

ということです。

この製造技術はイギリスのブリティシュ・ペトロリアム(BP) 社が開発しました。

昭和38年(1963 年)の第6回世界石油会議で「石油を主原料とする微生物菌体蛋白の試作」を発表したものです。

石油精製時の副産物であるノルマルパラフィンの有効利用の方法として、また主要な栄養源である蛋白質の安定的な供給源(ただし、家畜への飼料用)として大いに期待されました。

以来、“石油からビフテキの時代”というキャッチフレーズを生み、未来のタンパク質として脚光を浴び、国際的な研究開発競争が続きました。

日本の企業は、それを改良し、栄養源として重要なタンパク質の安定的な供給源(ただし、家畜の飼料用)として工業化しようとしたものなのです。

鐘淵化学と大日本インキが企業化計画を発表し、協和醗酵はBP社と技術提携し、旭化成や三井東圧なども続々と企業化計画を推進していきました。

出光石油も研究をしていました。

当時の研究者の思いが残っています。

「技術(石油たんぱくを含めいろんな)が、利益に変わらない。

確かに研究者として、多くの技術は生みだしてきた。

だがその技術が、商品にならない。

「自分の研究が、カタチになるのを見たい。そして世の中の役に立ちたい。」 と。

日本は、昭和44年(1969 年)頃までは、世界の流れに沿って製品化への道を歩んでいました。

ところが、反対運動が起こります。

「石油蛋白」の食品としての安全性への疑問を提起した新聞記事をきっかけに強力な反対運動が起こり、 結果的に、政府が国内における「石油蛋白」の製造を禁止しただけではなく、その技術の外国への輸出(移転)をも禁止するという措置をとったというものです。

◎ では、その経過をみてみましょう。

はじめは、昭和44年(1969 年)8 月 25 日の朝日新聞夕刊

○ 問題を提起したマスコミの論調その記事の概要は以下のとおりです。

主見出し 「石油蛋白に“待った”厚生省」

副見出し 「未来の食品」、「安全テスト不十分」、「発ガン物混入の恐れ」

その記事は、微生物蛋白の食品としての安全性に強い疑問を投げかけたのです。

この記事を契機として関係省庁の規制が強まります。

さらに昭和 47 年(1972 年)11 月 25 日の朝日新聞朝刊

○ 再び「石油蛋白」 の安全性の問題を提起しています。

その記事の概要は以下のとおりです。

主見出し 「石油タンパクは本当に安全か」

副見出し 「認可を前に疑問点を洗う」、「十分なテスト必要:開発、企業ペースで進む」など

反対ムードに流されて客観的ではなかったと言えるものでした。

これを契機として、主婦を中心として消費者の反対運動が強力に展開されます。・

この問題は国会でも取り上げられるなどの経過を経て、昭和53年(1978年)には

・ 企業の事業認可の取り消し、

・ さらに外国への技術輸出の禁止

という結果となって一応の決着をみたのでした。

以上の経過につて考えてみましょう。

この問題には以下のよう3つのレベルにおける課題があったと考えられています。

① 食糧に関する新しい蛋白源として、その工業化を大規模に実施することの是非の問題

(食糧資源需給上の問題=この問題の過程を通じて大きくは取り上げられなかった問題)

② 企業ばかりではなく、公的なあるいは国際的な機関が慎重にチェックして出した“安全宣言”に対抗するために出された「非科学的な情報(デマ情報)」のひとり歩きと、それを支えた企業・官庁不信感の問題

・ 科学的根拠の客観的な取り扱いの欠如とカウンター・コミュニケーションの欠如に関する問題

・ 企業による過去の公害事件や抗議者への対応の不誠実さに対する反感に根差す不信感(この問題を通じて最も強く表面に現れた要素です。)

③ 食糧はあくまでも自然のものが良いのであって、たとえ「石油蛋白」が科学的には安全なものであっても、このような工業製品を食糧とすること自体が望ましくないとする考え方

・ 科学技術に対する最も本質的な問題でありながら、理性的な問題としてよりも感情的な問題として現れた問題(かなり表面には出たが、この考え方の科学的な本質にまで立ち入って深くは検討されなかった問題)

◎ 「微生物蛋白」の工業的開発の動機について

開発者にとって動機は、石油精製過程で大量に産出される副産物のひとつである

ノルマルパラフィンの有効活用であった。

たまたまバイオ技術の一種である微生物の発酵力を利用することにより、重要な食糧資源である純度の高いタンパク質を安定的かつ大量に合成・供給できることが可能になったのであり、この技術の実用化はまさに一石二鳥の画期的なできごとであったのでした。

安全性については、純粋な(一定の管理された条件の下で生産された)「石油蛋白」は食糧として摂取されても、栄養的・生理的に無害であるということが科学技術の世界では広く認められていたのでした。0

◎ 「石油蛋白」の工業化に反対した人々の「安全性」に関する意識について

「石油蛋白」の工業化に反対した人々の運動は非常に激しいものであった。この激しさの背景には、「石油蛋白」の「安全性」自体に対する強い疑念もあったが、さらにその背後には昭和

40 年代に数多く起こった「公害問題」に対する高い関心と、その過程で強まった企業や関係官庁に対する強固な不信感が存在しており、これらの要因がいっそう反対運動を激しいものにしたことも否定できないものでした。

○ 具体的な発言 (主張)について

1 大衆レベルで反対運動を起こした人々の意識と論理について

昭和 47 年 11 月 25 日の朝日新聞による解説記事以降、「微生物タンパク」に対する反対運動は大きなうねりとなって高まって行ったわけです。

その反対運動の中心となったのは、消費者運動の一環として「食品添加物や食物の残留農薬、家畜用の抗生物質、飼料などの問題」を勉強していた主婦を中心とする人々でありました。

東京杉並区と世田谷区の主婦たちは、石油タンパクの突如の出現に抗議し、反対運動に起ち上がり、草の根運動は野火のように広がりました。

昭和 48 年 1 月には「石油タンパクの禁止を求める連絡会」(以下、「石禁連」と略称する)が結成されます。

さっそく石禁連は、石油タンパクの社会的役割に対して疑問を提示し、かつ食品衛生調査会の安全宣言に異議を申し立てました。

そのときのある指導者は次のように語っています。

① 「新しいタンパク質ができて、有害らしいのに早くも市場に出るという情報を(朝日新聞の方から)教えて下さったのです。

パンやビスケットの中にそのタンパク質を大量に入れるということでした。

しかも、一番の用途は子どもたちの給食だというのです。」

⇒ 微生物蛋白を「パンやビスケットに入れる」とか、「子どもたちの給食に」などと

いうことは、実際には案としても浮上したことはない。

あくまで動物の飼料用にということで日本では開発が進められようとしていただ

けであった。

ところが「子どもたちの口にそれがすぐ入る」というような情報が母親たちに流され

た。

② 「厚生省に問い合わせに行ったのですが、係官の態度はひどいものでした。簡単に言って、素人は黙っていろ、専門家をなぜ信用しないのか、というふうなのです。要するに門前払いでした。

それで私達は本当に怒ってしまったのです。」

⇒ これは朝日新聞に解説記事が出てから、4日後のことだった。そして、このような取り

扱いがさらにその後の反対運動を一層高める一因になったのである。

③ 「私たちは『その時点』で『法律的』にまた『科学的』に徹底した反対運動を進めていこうと決心したのです。」

⇒ 「その時点」とは、

厚生省が昭和 47 年 12 月 15 日に、それまでの2年にわたる調査

にもとづき「微生物蛋白の安全宣言」を出したことを指します。

具体的には鐘淵化学と大日本インキ化学に対する微生物蛋白生産開始の認可を意味

していた。

厚生省は食品衛生調査会に石油タンパク特別部会を設け、毒性試験などに関して22項目の安全基準を作成した。そして公式見解として、<安全基準>に照らし、飼料として安全であると発表しました。

⇒ 「法律的に」という言葉は、

年が明けて間もなく、厚生大臣に対して食品衛生法にもとづく「微生物蛋白」の製造

などの禁止申し立てを起こしたことにより実行されました。

⇒ 「科学的に」という言葉については、

反対運動団体に対して厚生省及び関係企業から科学的な説明が行われた。

それに対する反応は、下記のとおりです。

◇ 反対運動代表者の話:

「ご説明はよく分かりました。安全と思われることもよく分かりました。

・・・・でも、いやなものは、いやなんです」

「企業の担当の方にはとても気の毒なことをしたと思っているんです。私たちは当時、鐘淵化学にとても怒っていたんです。大日本インキ化学と一緒に「石油蛋白」生産の許可を得た鐘淵の社長が『安全性は120%保証する』なんて発言したのです。

神様でさえ 100%しか保証できないものを120%なんて、神に対する冒涜です。そんな考えの人に任せておけないと思いました。」

以上のことから、問題は明らかに、微生物蛋白の科学的な「安全性」の追求を超えて、

企業不信が前面に広がっており、

科学論議に耳を傾けることをも許さなくなっていたのでした。・

2 厚生省担当課長(当時)の話について

「私の手元には、当時、微生物蛋白の安全性についての資料が1000 ページ以上もありま

した。しかし、その大半は病理学のテスト結果など難解な数字や統計でした。専門家でない

人が読んでも意味はつかみにくい。

そこでだれにもわかるように資料を取捨選択して“省略”し、やさしい言葉におきかえて消

費者代表に渡したんです。すると、省略したことは証拠の不当な隠匿だと抗議されました。企業と癒着しているとも非難されました。・・・・」

「その後、手持ちの資料は国会を通じてすべて公表しました。するとこんどは

『どうせ企業側の資料じゃないか』と非難されました。

しかし、企業にしても複数の独立した研究機関に依頼してきちんとしたテストを受けているわけです。企業の力でごまかしがきくような類ではありません。

でも、消費者の方々は研究の結果そのものをとにかく信用しない。

そうなると私たちもお手上げでした。」

◎ この「微生物蛋白」の製造の認可に対する国内の問題の決着について

昭和 48 年(1973 年)2 月に

政府によりその製品化中止が決定したことにより決着しました。

その後 2 月後半には鐘淵化学も大日本インキ化学も「微生物蛋白」の企業化延期を決定しました。

「社会が納得するまで」という科学とは関係のない説明がつけられていました。

当時、数社が飼料原料としての石油酵母の開発に着手していましたが、国の安全宣言があったにもかかわらず、開発途中だった事業を昭和48年に廃止したのです。

このようなことが引き金となり、「飼料の品質改善に関する法律」が改正され、

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)が昭和51年に施行され、養魚飼料にも公定規格が設定されました。

こうして、夢の酵母、新しい時代のタンパク質と考えられた石油蛋白は、線香花火のように

少し華やいで、我が国では、永遠に消えてしまいました

◎ 以上のケースから考えさせられること。

① 企業 ・官庁・消費者・マスコミ・政治家などが、この問題をめぐって、自分の立場に有利な情報・自分の考え方に一致している情報だけを利用して行動していることである。

② 意識的にあるいは無意識的に自分達の思い込みで突っ走ったと思われる点である。

③ そして、最も重要な事は、「石油蛋白」を生産する現場、「石油蛋白」そのもの(現物)を実地に見る、あるいは見せるということが当事者の双方に少しも重要視されなかったということである。

④ この問題にかかわった「生活者(消費者)」、「組織(企業)」、「科学者・技術者」は相互に異なった土俵の上でそれぞれ自己中心的に行動し、最後まで共通の土俵に上がれなかったということである。

⑤ 「科学者・技術者」がTPOに応じて「生活者」等に体系的で客観的な科学技術情報を提供できるコミュニケーション・ルートを社会的に準備しておくことの重要性が感じられることである。

以 上

| 石油も元は、生物。化石資源。 太古の生き物の死がいの石油が、微生物の餌(栄養源)となって、微生物(酵母菌)の身体(細胞)となっても不思議ではありませんね。 |

|---|

歴史教育

2020年のNHKの大河ドラマ

「麒麟が来る」の予告編を見ていて思った。

歴史の教育・・・

小・中・高校での

身近に感じないのは何故?

「現代」から過去を手繰っていく

方法で行うべきだと考えます。

近いところから始めよう。

① 令和・平成があるのは、昭和があったから。

なぜ戦争に進んだのか?

大空襲、2つの原爆投下など多くの民間人が標的となったのか?

② 昭和があったのは、大正・明治があったから

③ 明治は、幕末(外圧)があったから・・・国を二分して争わせる

④ 江戸時代があったのは、・・・

最終的に行き着くところ・・・神話?

遣唐使、遣隋使、最澄に空海、

日本の文化は、朝鮮半島、中国大陸から育ったものと

言えますよね。

仲良しであるべきなんですよね。

隣の民族なのに。

憲法、まず前文から

生活、政治、経済、世界との関わりなど、

社会で生きていく上で、

憲法・・・特に前文を理解することが、

社会人として必要なことですね。

自由、平等、平和、豊かさのある生き方ができるように。

原点に戻ってみましょう。

「あたらしい憲法のはなし」をご紹介いたします。

これは、太平洋戦争終結後に短期間使用された、中学校1年生用社会科の教科書です。

1947年8月2日に当時の文部省は、同年5月3日に施行された日本国憲法の解説のために新制中学校1年生用社会科の教科書として発行しました。

「憲法」「民主主義とは」「國際平和主義」「主権在民主義」「天皇陛下」「戰爭の放棄」「基本的人権」「國会」「政党」「内閣」「司法」「財政」「地方自治」「改正」「最高法規」の十五章からなり、日本国憲法の精神や中身を易しく解説しています。

あたらしい憲法のはなし

文部省

一 憲法

みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。

このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。

ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。

じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。

國の仕事は、一日も休むことはできません。

また、國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。

そのためには、いろ/\規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。

國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。

もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。

いま國を家にたとえると、ちょうど柱にあたるものが憲法です。

もし憲法がなければ、國の中におゝぜいの人がいても、どうして國を治めてゆくかということがわかりません。

それでどこの國でも、憲法をいちばん大事な規則として、これをたいせつに守ってゆくのです。

國でいちばん大事な規則は、いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを國の「最高法規」というのです。

ところがこの憲法には、いまおはなししたように、國の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。それは國民の権利のことです。この権利のことは、あとでくわしくおはなししますから、こゝではたゞ、なぜそれが、國の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。

みなさんは日本國民のうちのひとりです。國民のひとり/\が、かしこくなり、強くならなければ、國民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。國の力のもとは、ひとり/\の國民にあります。そこで國は、この國民のひとり/\の力をはっきりとみとめて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、國民のひとり/\に、いろ/\大事な権利があることを、憲法できめているのです。この國民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。

そこでもういちど、憲法とはどういうものであるかということを申しておきます。憲法とは、國でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。

その一つは、國の治めかた、國の仕事のやりかたをきめた規則です。

もう一つは、國民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。

このほかにまた憲法は、その必要により、いろ/\のことをきめることがあります。こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戰爭をけっしてしないという、たいせつなことがきめられています。

これまであった憲法は、明治二十二年にできたもので、これは明治天皇がおつくりになって、國民にあたえられたものです。しかし、こんどのあたらしい憲法は、日本國民がじぶんでつくったもので、日本國民ぜんたいの意見で、自由につくられたものであります。この國民ぜんたいの意見を知るために、昭和二十一年四月十日に総選挙が行われ、あたらしい國民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、國民ぜんたいでつくったということになるのです。

みなさんも日本國民のひとりです。そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったものです。みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。こんどの憲法は、みなさんをふくめた國民ぜんたいのつくったものであり、國でいちばん大事な規則であるとするならば、みなさんは、國民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。

みなさんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんないっしょに書いてしまっては、わかりにくい[#「わかりにくい」は底本では「わかりくい」]でしょう。國の規則もそれと同じで、一つ/\事柄にしたがって分けて書き、それに番号をつけて、第何條、第何條というように順々に記します。こんどの憲法は、第一條から第百三條まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。

この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。

それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが三つあります。それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。

それでみなさんは、この三つのことを知らなければなりません。まず「民主主義」からおはなししましょう。

二 民主主義とは

こんどの憲法の根本となっている考えの第一は民主主義です。ところで民主主義とは、いったいどういうことでしょう。みなさんはこのことばを、ほう/″\できいたでしょう。これがあたらしい憲法の根本になっているものとすれば、みなさんは、はっきりとこれを知っておかなければなりません。しかも正しく知っておかなければなりません。

みなさんがおゝぜいあつまって、いっしょに何かするときのことを考えてごらんなさい。だれの意見で物事をきめますか。もしもみんなの意見が同じなら、もんだいはありません。もし意見が分かれたときは、どうしますか。ひとりの意見できめますか。二人の意見できめますか。それともおゝぜいの意見できめますか。どれがよいでしょう。ひとりの意見が、正しくすぐれていて、おゝぜいの意見がまちがっておとっていることもあります。しかし、そのはんたいのことがもっと多いでしょう。そこで、まずみんなが十分にじぶんの考えをはなしあったあとで、おゝぜいの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがないということになります。そうして、あとの人は、このおゝぜいの人の意見に、すなおにしたがってゆくのがよいのです。このなるべくおゝぜいの人の意見で、物事をきめてゆくことが、民主主義のやりかたです。

國を治めてゆくのもこれと同じです。わずかの人の意見で國を治めてゆくのは、よくないのです。國民ぜんたいの意見で、國を治めてゆくのがいちばんよいのです。つまり國民ぜんたいが、國を治めてゆく――これが民主主義の治めかたです。

しかし國は、みなさんの学級とはちがいます。國民ぜんたいが、ひとところにあつまって、そうだんすることはできません。ひとり/\の意見をきいてまわることもできません。そこで、みんなの代わりになって、國の仕事のやりかたをきめるものがなければなりません。それが國会です。國民が、國会の議員を選挙するのは、じぶんの代わりになって、國を治めてゆく者をえらぶのです。だから國会では、なんでも、國民の代わりである議員のおゝぜいの意見で物事をきめます。そうしてほかの議員は、これにしたがいます。これが國民ぜんたいの意見で物事をきめたことになるのです。これが民主主義です。ですから、民主主義とは、國民ぜんたいで、國を治めてゆくことです。みんなの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがすくないのです。だから民主主義で國を治めてゆけば、みなさんは幸福になり、また國もさかえてゆくでしょう。

國は大きいので、このように國の仕事を國会の議員にまかせてきめてゆきますから、國会は國民の代わりになるものです。この「代わりになる」ということを「代表」といいます。まえに申しましたように、民主主義は、國民ぜんたいで國を治めてゆくことですが、國会が國民ぜんたいを代表して、國のことをきめてゆきますから、これを「代表制民主主義」のやりかたといいます。

しかしいちばん大事なことは、國会にまかせておかないで、國民が、じぶんで意見をきめることがあります。こんどの憲法でも、たとえばこの憲法をかえるときは、國会だけできめないで、國民ひとり/\が、賛成か反対かを投票してきめることになっています。このときは、國民が直接に國のことをきめますから、これを「直接民主主義」のやりかたといいます。あたらしい憲法は、代表制民主主義と直接民主主義と、二つのやりかたで國を治めてゆくことにしていますが、代表制民主主義のやりかたのほうが、おもになっていて、直接民主主義のやりかたは、いちばん大事なことにかぎられているのです。だからこんどの憲法は、だいたい代表制民主主義のやりかたになっているといってもよいのです。

みなさんは日本國民のひとりです。しかしまだこどもです。國のことは、みなさんが二十歳になって、はじめてきめてゆくことができるのです。國会の議員をえらぶのも、國のことについて投票するのも、みなさんが二十歳になってはじめてできることです。みなさんのおにいさんや、おねえさんには、二十歳以上の方もおいででしょう。そのおにいさんやおねえさんが、選挙の投票にゆかれるのをみて、みなさんはどんな氣がしましたか。いまのうちに、よく勉強して、國を治めることや、憲法のことなどを、よく知っておいてください。もうすぐみなさんも、おにいさんやおねえさんといっしょに、國のことを、じぶんできめてゆくことができるのです。みなさんの考えとはたらきで國が治まってゆくのです。みんながなかよく、じぶんで、じぶんの國のことをやってゆくくらい、たのしいことはありません。これが民主主義というものです。

三 國際平和主義

國の中で、國民ぜんたいで、物事をきめてゆくことを、民主主義といいましたが、國民の意見は、人によってずいぶんちがっています。しかし、おゝぜいのほうの意見に、すなおにしたがってゆき、またそのおゝぜいのほうも、すくないほうの意見をよくきいてじぶんの意見をきめ、みんなが、なかよく國の仕事をやってゆくのでなければ、民主主義のやりかたは、なりたたないのです。

これは、一つの國について申しましたが、國と國との間のことも同じことです。じぶんの國のことばかりを考え、じぶんの國のためばかりを考えて、ほかの國の立場を考えないでは、世界中の國が、なかよくしてゆくことはできません。世界中の國が、いくさをしないで、なかよくやってゆくことを、國際平和主義といいます。だから民主主義ということは、この國際平和主義と、たいへんふかい関係があるのです。こんどの憲法で民主主義のやりかたをきめたからには、またほかの國にたいしても國際平和主義でやってゆくということになるのは、あたりまえであります。この國際平和主義をわすれて、じぶんの國のことばかり考えていたので、とうとう戰爭をはじめてしまったのです。そこであたらしい憲法では、前文の中に、これからは、この國際平和主義でやってゆくということを、力強いことばで書いてあります。またこの考えが、あとでのべる戰爭の放棄、すなわち、これからは、いっさい、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。

四 主権在民主義

みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいかをきめてごらんなさい。いったい「いちばんえらい」というのは、どういうことでしょう。勉強のよくできることでしょうか。それとも力の強いことでしょうか。いろ/\きめかたがあってむずかしいことです。

國では、だれが「いちばんえらい」といえるでしょう。もし國の仕事が、ひとりの考えできまるならば、そのひとりが、いちばんえらいといわなければなりません。もしおおぜいの考えできまるなら、そのおゝぜいが、みないちばんえらいことになります。もし國民ぜんたいの考えできまるならば、國民ぜんたいが、いちばんえらいのです。こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、國民ぜんたいの考えで國を治めてゆきます。そうすると、國民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません。

國を治めてゆく力のことを「主権」といいますが、この力が國民ぜんたいにあれば、これを「主権は國民にある」といいます。こんどの憲法は、いま申しましたように、民主主義を根本の考えとしていますから、主権は、とうぜん日本國民にあるわけです。そこで前文の中にも、また憲法の第一條にも、「主権が國民に存する」とはっきりかいてあるのです。主権が國民にあることを、「主権在民」といいます。あたらしい憲法は、主権在民という考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。

みなさんは、日本國民のひとりです。主権をもっている日本國民のひとりです。しかし、主権は日本國民ぜんたいにあるのです。ひとり/\が、べつ/\にもっているのではありません。ひとり/\が、みなじぶんがいちばんえらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。それは民主主義にあわないことになります。みなさんは、主権をもっている日本國民のひとりであるということに、ほこりをもつとともに、責任を感じなければなりません。よいこどもであるとともに、よい國民でなければなりません。

五 天皇陛下

こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして國の仕事をした人々は、國民ぜんたいがえらんだものでなかったので、國民の考えとはなれて、とう/\戰爭になったからです。そこで、これからさき國を治めてゆくについて、二度とこのようなことのないように、あたらしい憲法をこしらえるとき、たいへん苦心をいたしました。ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。

憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことにきめました。みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません。日の丸の國旗を見れば、日本の國をおもいだすでしょう。國旗が國の代わりになって、國をあらわすからです。みなさんの学校の記章を見れば、どこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって、学校をあらわすからです。いまこゝに何か眼に見えるものがあって、ほかの眼に見えないものの代わりになって、それをあらわすときに、これを「象徴」ということばでいいあらわすのです。こんどの憲法の第一條は、天皇陛下を「日本國の象徴」としているのです。つまり天皇陛下は、日本の國をあらわされるお方ということであります。

また憲法第一條は、天皇陛下を「日本國民統合の象徴」であるとも書いてあるのです。「統合」というのは「一つにまとまっている」ということです。つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本國民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本國民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです。それで天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあらわされるのです。

このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本國民ぜんたいの考えにあるのです。これからさき、國を治めてゆく仕事は、みな國民がじぶんでやってゆかなければなりません。天皇陛下は、けっして神様ではありません。國民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオのほうそうもなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。ですから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。

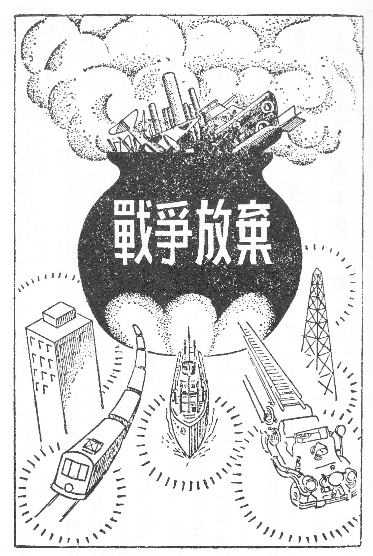

六 戰爭の放棄

みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろ/\考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。

そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。

みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。

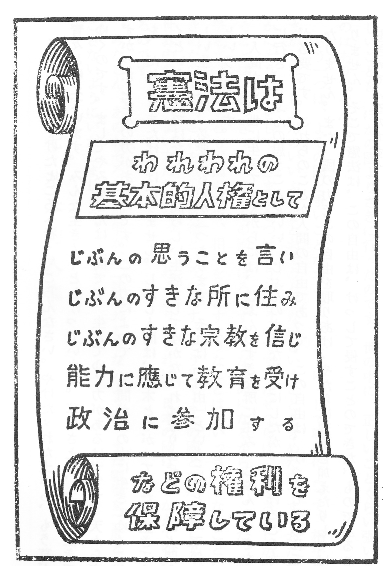

七 基本的人権

くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き/\としげっています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。

人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。

またわれわれは、人間である以上はみな同じです。人間の上に、もっとえらい人間があるはずはなく、人間の下に、もっといやしい人間があるわけはありません。男が女よりもすぐれ、女が男よりもおとっているということもありません。みな同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受ける理由はないのです。差別のないことを「平等」といいます。そこで憲法は、自由といっしょに、この平等ということをきめているのです。

國の規則の上で、何かはっきりとできることがみとめられていることを、「権利」といいます。自由と平等とがはっきりみとめられ、これを侵されないとするならば、この自由と平等とは、みなさんの権利です。これを「自由権」というのです。しかもこれは人間のいちばん大事な権利です。このいちばん大事な人間の権利のことを「基本的人権」といいます。あたらしい憲法は、この基本的人権を、侵すことのできない永久に與えられた権利として記しているのです。これを基本的人権を「保障する」というのです。

しかし基本的人権は、こゝにいった自由権だけではありません。まだほかに二つあります。自由権だけで、人間の國の中での生活がすむものではありません。たとえばみなさんは、勉強をしてよい國民にならなければなりません。國はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で與えられているのです。この場合はみなさんのほうから、國にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。爭いごとのおこったとき、國の裁判所で、公平にさばいてもらうのも、裁判を請求する権利といって、基本的人権ですが、これも請求権であります。

それからまた、國民が、國を治めることにいろ/\関係できるのも、大事な基本的人権ですが、これを「参政権」といいます。國会の議員や知事や市町村長などを選挙したり、じぶんがそういうものになったり、國や地方の大事なことについて投票したりすることは、みな参政権です

みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、もういちど復習いたしましょう。みなさんは、憲法で基本的人権というりっぱな強い権利を與えられました。この権利は、三つに分かれます。第一は自由権です。第二は請求権です。第三は参政権です。

こんなりっぱな権利を與えられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれを守って、失わないようにしてゆかなければなりません。しかしまた、むやみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけてはいけません。ほかの人も、みなさんと同じ権利をもっていることを、わすれてはなりません。國ぜんたいの幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。

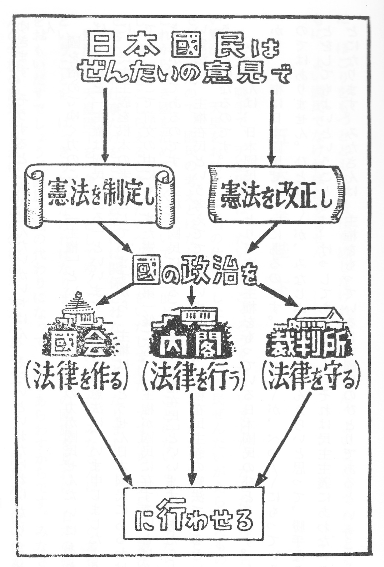

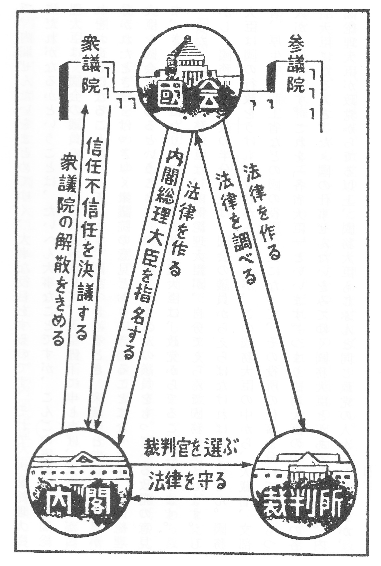

八 國会

民主主義は、國民が、みんなでみんなのために國を治めてゆくことです。しかし、國民の数はたいへん多いのですから、だれかが、國民ぜんたいに代わって國の仕事をするよりほかはありません。この國民に代わるものが「國会」です。まえにも申しましたように、國民は國を治めてゆく力、すなわち主権をもっているのです。この主権をもっている國民に代わるものが國会ですから、國会は國でいちばん高い位にあるもので、これを「最高機関」といいます。「機関」というのは、ちょうど人間に手足があるように、國の仕事をいろ/\分けてする役目のあるものという意味です。國には、いろ/\なはたらきをする機関があります。あとでのべる内閣も、裁判所も、みな國の機関です。しかし國会は、その中でいちばん高い位にあるのです。それは國民ぜんたいを代表しているからです。

國の仕事はたいへん多いのですが、これを分けてみると、だいたい三つに分かれるのです。その第一は、國のいろ/\の規則をこしらえる仕事で、これを「立法」というのです。第二は、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめる仕事で、これを「司法」というのです。ふつうに裁判といっているのはこれです。第三は、この「立法」と「司法」とをのぞいたいろ/\の仕事で、これをひとまとめにして「行政」といいます。國会は、この三つのうち、どれをするかといえば、立法をうけもっている機関であります。司法は、裁判所がうけもっています。行政は、内閣と、その下にある、たくさんの役所がうけもっています。

國会は、立法という仕事をうけもっていますから、國の規則はみな國会がこしらえるのです。國会のこしらえる國の規則を「法律」といいます。みなさんは、法律ということばをよくきくことがあるでしょう。しかし、國会で法律をこしらえるのには、いろ/\手つづきがいりますから、あまりこま/″\した規則までこしらえることはできません。そこで憲法は、ある場合には、國会でないほかの機関、たとえば内閣が、國の規則をこしらえることをゆるしています。これを「命令」といいます。

しかし、國の規則は、なるべく國会でこしらえるのがよいのです。なぜならば、國会は、國民がえらんだ議員のあつまりで、國民の意見がいちばんよくわかっているからです。そこで、あたらしい憲法は、國の規則は、ただ國会だけがこしらえるということにしました。これを、國会は「唯一の立法機関である」というのです。「唯一」とは、ただ一つで、ほかにはないということです。立法機関とは、國の規則をこしらえる役目のある機関ということです。そうして、國会以外のほかの機関が、國の規則をこしらえてもよい場合は、憲法で、一つ/\きめているのです。また、國会のこしらえた國の規則、すなわち法律の中で、これ/\のことは命令できめてもよろしいとゆるすこともあります。國民のえらんだ代表者が、國会で國民を治める規則をこしらえる、これが民主主義のたてまえであります。

しかし國会には、國の規則をこしらえることのほかに、もう一つ大事な役目があります。それは、内閣や、その下にある、國のいろ/\な役所の仕事のやりかたを、監督することです。これらの役所の仕事は、まえに申しました「行政」というはたらきですから、國会は、行政を監督して、まちがいのないようにする役目をしているのです。これで、國民の代表者が國の仕事を見はっていることになるのです。これも民主主義の國の治めかたであります。

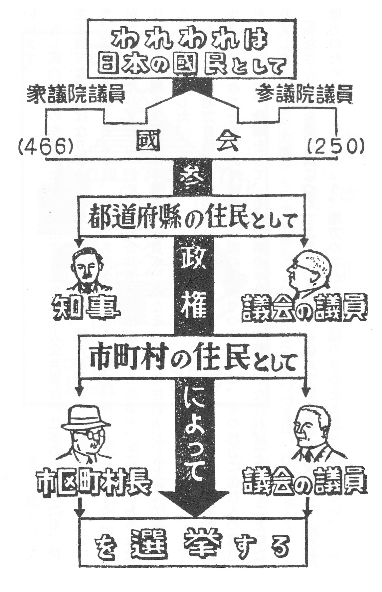

日本の國会は「衆議院」と「参議院」との二つからできています。その一つ/\を「議院」といいます。このように、國会が二つの議院からできているものを「二院制度」というのです。國によっては、一つの議院しかないものもあり、これを「一院制度」というのです。しかし、多くの國の國会は、二つの議院からできています。國の仕事はこの二つの議院がいっしょにきめるのです。

なぜ二つの議院がいるのでしょう。みなさんは、野球や、そのほかのスポーツでいう「バック・アップ」ということをごぞんじですか。一人の選手が球を取りあつかっているとき、もう一人の選手が、うしろにまわって、まちがいのないように守ることを「バック・アップ」といいます。國会は、國の大事な仕事をするのですから、衆議院だけでは、まちがいが起るといけないから、参議院が「バック・アップ」するはたらきをするのです。たゞし、スポーツのほうでは、選手がおたがいに「バック・アップ」しますけれども、國会では、おもなはたらきをするのは衆議院であって、参議院は、たゞ衆議院を「バック・アップ」するだけのはたらきをするのです。したがって、衆議院のほうが、参議院よりも、強い力を與えられているのです。この強い力をもった衆議院を「第一院」といい、参議院を「第二院」といいます。なぜ衆議院のほうに強い力があるのでしょう。そのわけは次のとおりです。

衆議院の選挙は、四年ごとに行われます。衆議院の議員は、四年間つとめるわけです。しかし、衆議院の考えが國民の考えを正しくあらわしていないと内閣が考えたときなどには、内閣は、國民の意見を知るために、いつでも天皇陛下に申しあげて、衆議院の選挙のやりなおしをしていただくことができます。これを衆議院の「解散」というのです。そうして、この解散のあとの選挙で、國民がどういう人をじぶんの代表にえらぶかということによって、國民のあたらしい意見が、あたらしい衆議院にあらわれてくるのです。

参議院のほうは、議員が六年間つとめることになっており、三年ごとに半分ずつ選挙をして交代しますけれども、衆議院のように解散ということがありません。そうしてみると、衆議院のほうが、参議院よりも、その時、その時の國民の意見を、よくうつしているといわなければなりません。そこで衆議院のほうに、参議院よりも強い力が與えられているのです。どういうふうに衆議院の方が強い力をもっているかということは、憲法できめられていますが、ひと口でいうと、衆議院と参議院との意見がちがったときには、衆議院のほうの意見がとおるようになっているということです。

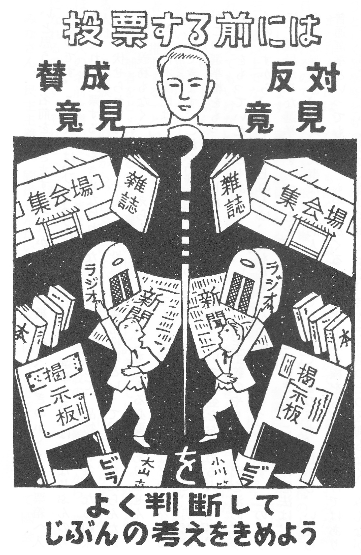

しかし衆議院も参議院も、ともに國民ぜんたいの代表者ですから、その議員は、みな國民が國民の中からえらぶのです。衆議院のほうは、議員が四百六十六人、参議院のほうは二百五十人あります。この議員をえらぶために、國を「選挙区」というものに分けて、この選挙区に人口にしたがって議員の数をわりあてます。したがって選挙は、この選挙区ごとに、わりあてられた数だけの議員をえらんで出すことになります。

議員を選挙するには、選挙の日に投票所へ行き、投票用紙を受け取り、じぶんのよいと思う人の名前を書きます。それから、その紙を折り、かぎのかゝった投票箱へ入れるのです。この投票は、ひじょうに大事な権利です。選挙する人は、みなじぶんの考えでだれに投票するかをきめなければなりません。けっして、品物や利益になる約束で説き伏せられてはなりません。この投票は、秘密投票といって、だれをえらんだかをいう義務もなく、ある人をえらんだ理由を問われても答える必要はありません。

さて日本國民は、二十歳以上の人は、だれでも國会議員や知事市長などを選挙することができます。これを「選挙権」というのです。わが國では、ながいあいだ、男だけがこの選挙権をもっていました。また、財産をもっていて税金をおさめる人だけが、選挙権をもっていたこともありました。いまは、民主主義のやりかたで國を治めてゆくのですから、二十歳以上の人は、男も女もみんな選挙権をもっています。このように、國民がみな選挙権をもつことを、「普通選挙」といいます。こんどの憲法は、この普通選挙を、國民の大事な基本的人権としてみとめているのです。しかし、いくら普通選挙といっても、こどもや氣がくるった人まで選挙権をもつというわけではありませんが、とにかく男女人種の区別もなく、宗教や財産の上の区別もなく、みんながひとしく選挙権をもっているのです。

また日本國民は、だれでも國会の議員などになることができます。男も女もみな議員になれるのです。これを「被選挙権」といいます。しかし、年齢が、選挙権のときと少しちがいます。衆議院議員になるには、二十五歳以上、参議院議員になるには、三十歳以上でなければなりません。この被選挙権の場合も、選挙権と同じように、だれが考えてもいけないと思われる者には、被選挙権がありません。國会議員になろうとする人は、じぶんでとどけでて、「候補者」というものになるのです。また、じぶんがよいと思うほかの人を、「候補者」としてとゞけでることもあります。これを候補者を「推薦する」といいます。

この候補者をとゞけでるのは、選挙の日のまえにしめきってしまいます。投票をする人は、この候補者の中から、じぶんのよいと思う人をえらばなければなりません。ほかの人の名前を書いてはいけません。そうして、投票の数の多い候補者から、議員になれるのです。それを「当選する」といいます。

みなさん、民主主義は、國民ぜんたいで國を治めてゆくことです。そうして國会は、國民ぜんたいの代表者です。それで、國会議員を選挙することは、國民の大事な権利で、また大事なつとめです。國民はぜひ選挙にでてゆかなければなりません。選挙にゆかないのは、この大事な権利をすててしまうことであり、また大事なつとめをおこたることです。選挙にゆかないことを、ふつう「棄権」といいます。これは、権利をすてるという意味です。國民は棄権してはなりません。みなさんも、いまにこの権利をもつことになりますから、選挙のことは、とくにくわしく書いておいたのです。

國会は、このようにして、國民がえらんだ議員があつまって、國のことをきめるところですが、ほかの役所とちがって、國会で、議員が、國の仕事をしているありさまを、國民が知ることができるのです。國民はいつでも、國会へ行って、これを見たりきいたりすることができるのです。また、新聞やラジオにも國会のことがでます。

つまり、國会での仕事は、國民の目の前で行われるのです。憲法は、國会はいつでも、國民に知れるようにして、仕事をしなければならないときめているのです。これはたいへん大事なことです。もし、まれな場合ですが秘密に会議を開こうとするときは、むずかしい手つゞきがいります。

これで、どういうふうに國が治められてゆくのか、どんなことが國でおこっているのか、國民のえらんだ議員が、どんな意見を國会でのべているかというようなことが、みんな國民にわかるのです。

國の仕事の正しい明かるいやりかたは、こゝからうまれてくるのです。國会がなくなれば、國の中がくらくなるのです。民主主義は明かるいやりかたです。國会は、民主主義にはなくてはならないものです。

日本の國会は、年中開かれているものではありません。しかし、毎年一回はかならず開くことになっています。これを「常会」といいます。常会は百五十日間ときまっています。これを國会の「会期」といいます。このほかに、必要のあるときは、臨時に國会を開きます。これを「臨時会」といいます。また、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、あたらしい國会が開かれます。これを「特別会」といいます。臨時会と特別会の会期は、國会がじぶんできめます。また國会の会期は、必要のあるときは、延ばすことができます。それも國会がじぶんできめるのです。國会を開くには、國会議員をよび集めなければなりません。これを、國会を「召集する」といって、天皇陛下がなさるのです。召集された國会は、じぶんで開いて仕事をはじめ、会期がおわれば、じぶんで國会を閉じて、國会は一時休むことになります。

みなさん、國会の議事堂をごぞんじですか。あの白いうつくしい建物に、日の光りがさしているのをごらんなさい。あれは日本國民の力をあらわすところです。主権をもっている日本國民が國を治めてゆくところです。

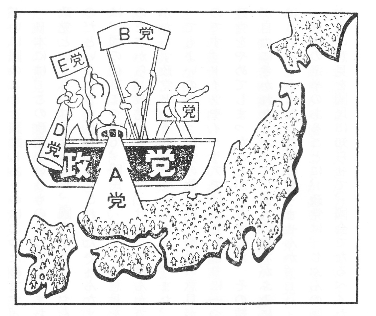

九 政党

「政党」というのは、國を治めてゆくことについて、同じ意見をもっている人があつまってこしらえた團体のことです。みなさんは、社会党、民主党、自由党、國民協同党、共産党などという名前を、きいているでしょう。これらはみな政党です。政党は、國会の議員だけでこしらえているものではありません。政党からでている議員は、政党をこしらえている人の一部だけです。ですから、一つの政党があるということは、國の中に、それと同じ意見をもった人が、そうとうおゝぜいいるということになるのです。

政党には、國を治めてゆくについてのきまった意見があって、これを國民に知らせています。國民の意見は、人によってずいぶんちがいますが、大きく分けてみると、この政党の意見のどれかになるのです。つまり政党は、國民ぜんたいが、國を治めてゆくについてもっている意見を、大きく色分けにしたものといってもよいのです。民主主義で國を治めてゆくには、國民ぜんたいが、みんな意見をはなしあって、きめてゆかなければなりません。政党がおたがいに國のことを議論しあうのはこのためです。

日本には、この政党というものについて、まちがった考えがありました。それは、政党というものは、なんだか、國の中で、じぶんの意見をいいはっているいけないものだというような見方です。これはたいへんなまちがいです。民主主義のやりかたは、國の仕事について、國民が、おゝいに意見をはなしあってきめなければならないのですから、政党が爭うのは、けっしてけんかではありません。民主主義でやれば、かならず政党というものができるのです。また、政党がいるのです。政党はいくつあってもよいのです。政党の数だけ、國民の意見が、大きく分かれていると思えばよいのです。ドイツやイタリアでは政党をむりに一つにまとめてしまい、また日本でも、政党をやめてしまったことがありました。その結果はどうなりましたか。國民の意見が自由にきかれなくなって、個人の権利がふみにじられ、とう/\おそろしい戰爭をはじめるようになったではありませんか。

國会の選挙のあるごとに、政党は、じぶんの團体から議員の候補者を出し、またじぶんの意見を國民に知らせて、國会でなるべくたくさんの議員をえようとします。衆議院は、参議院よりも大きな力をもっていますから、衆議院でいちばん多く議員を、じぶんの政党から出すことが必要です。それで衆議院の選挙は、政党にとっていちばん大事なことです。國民は、この政党の意見をよくしらべて、じぶんのよいと思う政党の候補者に投票すれば、じぶんの意見が、政党をとおして國会にとどくことになります。

どの政党にもはいっていない人が、候補者になっていることもあります。國民は、このような候補者に投票することも、もちろん自由です。しかし政党には、きまった意見があり、それは國民に知らせてありますから、政党の候補者に投票をしておけば、その人が國会に出たときに、どういう意見をのべ、どういうふうにはたらくかということが、はっきりきまっています。もし政党の候補者でない人に投票したときは、その人が國会に出たとき、どういうようにはたらいてくれるかが、はっきりわからないふべんがあるのです。このようにして、選挙ごとに、衆議院に多くの議員をとった政党の意見で、國の仕事をやってゆくことになります。これは、いいかえれば、國民ぜんたいの中で、多いほうの意見で、國を治めてゆくことでもあります。

みなさん、國民は、政党のことをよく知らなければなりません。じぶんのすきな政党にはいり、またじぶんたちですきな政党をつくるのは、國民の自由で、憲法は、これを「基本的人権」としてみとめています。だれもこれをさまたげることはできません。

十 内閣

「内閣」は、國の行政をうけもっている機関であります。行政ということは、まえに申しましたように、「立法」すなわち國の規則をこしらえることと、「司法」すなわち裁判をすることをのぞいたあとの、國の仕事をまとめていうのです。國会は、國民の代表になって、國を治めてゆく機関ですが、たくさんの議員でできているし、また一年中開いているわけにもゆきませんから、日常の仕事やこま/″\した仕事は、別に役所をこしらえて、こゝでとりあつかってゆきます。その役所のいちばん上にあるのが内閣です。

内閣は、内閣総理大臣と國務大臣とからできています。「内閣総理大臣」は内閣の長で、内閣ぜんたいをまとめてゆく、大事な役目をするのです。それで、内閣総理大臣にだれがなるかということは、たいへん大事なことですが、こんどの[#「こんどの」は底本では「こんごの」]憲法は、内閣総理大臣は、國会の議員の中から、國会がきめて、天皇陛下に申しあげ、天皇陛下がこれをお命じになることになっています。國会できめるとき、衆議院と参議院の意見が分かれたときは、けっきょく衆議院の意見どおりにきめることになります。内閣総理大臣を國会できめるということは、衆議院でたくさんの議員をもっている政党の意見で、きまることになりますから、内閣総理大臣は、政党からでることになります。

また、ほかの國務大臣は、内閣総理大臣が、自分でえらんで國務大臣にします。しかし、國務大臣の数の半分以上は、國会の議員からえらばなければなりません。國務大臣は國の行政をうけもつ役目がありますが、この國務大臣の中から、大蔵省、文部省、厚生省、商工省などの國の役所の長になって、その役所の仕事を分けてうけもつ人がきまります。これを「各省大臣」といいます。つまり國務大臣の中には、この各省大臣になる人と、たゞ國の仕事ぜんたいをみてゆく國務大臣とがあるわけです。内閣総理大臣が政党からでる以上、國務大臣もじぶんと同じ政党の人からとることが、國の仕事をやってゆく上にべんりでありますから、國務大臣の大部分が、同じ政党からでることになります。

挿絵10

また、一つの政党だけでは、國会に自分の意見をとおすことができないと思ったときは、意見のちがうほかの政党と組んで内閣をつくります。このときは、それらの政党から、みな國務大臣がでて、いっしょに、國の仕事をすることになります。また政党の人でなくとも、國の仕事に明かるい人を、國務大臣に入れることもあります。しかし、民主主義のやりかたでは、けっきょく政党が内閣をつくることになり、政党から内閣総理大臣と國務大臣のおゝぜいがでることになるので、これを「政党内閣」というのです。

内閣は、國の行政をうけもち、また、天皇陛下が國の仕事をなさるときには、これに意見を申しあげ、また、御同意を申します。そうしてじぶんのやったことについて、國民を代表する國会にたいして、責任を負うのです。これは、内閣総理大臣も、ほかの國務大臣も、みないっしょになって、責任を負うのです。ひとり/\べつ/″\に責任を負うのではありません。これを「連帯して責任を負う」といいます。

また國会のほうでも、内閣がわるいと思えば、いつでも「もう内閣を信用しない」ときめることができます。たゞこれは、衆議院だけができることで、参議院はできません。なぜならば、國民のその時々の意見がうつっているのは、衆議院であり、また、選挙のやり直しをして、内閣が、國民に、どっちがよいかをきめてもらうことができるのは、衆議院だけだからです。衆議院が内閣にたいして、「もう内閣を信用しない」ときめることを、「不信任決議」といいます。この不信任決議がきまったときは、内閣は天皇陛下に申しあげ、十日以内に衆議院を解散していただき、選挙のやり直しをして、國民にうったえてきめてもらうか、または辞職するかどちらかになります。また「内閣を信用する」ということ(これを「信任決議」といいます)が、衆議院で反対されて、だめになったときも同じことです。

このようにこんどの憲法では、内閣は國会とむすびついて、國会の直接の力で動かされることになっており、國会の政党の勢力の変化で、かわってゆくのです。つまり内閣は、國会の支配の下にあることになりますから、これを「議院内閣制度」とよんでいます。民主主義と、政党内閣と、議院内閣とは、ふかい関係があるのです。

十一 司法

「司法」とは、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめることです。「裁判」というのも同じはたらきをさすのです。だれでも、じぶんの生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。この司法という國の仕事は、國民にとってはたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめたりすることがたいせつであります。そこで國には、「裁判所」というものがあって、この司法という仕事をうけもっているのです。

裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と國会のつくった法律とにしたがって、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、いっさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すなわち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見たりきいたりすることができるのです。これは、國会と同じように、裁判所の仕事が國民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。

こんどの憲法で、ひじょうにかわったことを、一つ申しておきます。それは、裁判所は、國会でつくった法律が、憲法に合っているかどうかをしらべることができるようになったことです。もし法律が、憲法にきめてあることにちがっていると考えたときは、その法律にしたがわないことができるのです。だから裁判所は、たいへんおもい役目をすることになりました。

みなさん、私たち國民は、國会を、じぶんの代わりをするものと思って、しんらいするとともに、裁判所を、じぶんたちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、そんけいしなければなりません。

十二 財政

みなさんの家に、それ/″\くらしの立てかたがあるように、國にもくらしの立てかたがあります。これが國の「財政」です。國を治めてゆくのに、どれほど費用がかゝるか、その費用をどうしてとゝのえるか、とゝのえた費用をどういうふうにつかってゆくかというようなことは、みな國の財政です。國の費用は、國民が出さなければなりませんし、また、國の財政がうまくゆくかゆかないかは、たいへん大事なことですから、國民は、はっきりこれを知り、またよく監督してゆかなければなりません。

そこで憲法では、國会が、國民に代わって、この監督の役目をすることにしています。この監督の方法はいろ/\ありますが、そのおもなものをいいますと、内閣は、毎年いくらお金がはいって、それをどういうふうにつかうかという見つもりを、國会に出して、きめてもらわなければなりません。それを「予算」といいます。また、つかった費用は、あとで計算して、また國会に出して、しらべてもらわなければなりません。これを「決算」といいます。國民から税金をとるには、國会に出して、きめてもらわなければなりません。内閣は、國会と國民にたいして、少なくとも毎年一回、國の財政が、どうなっているかを、知らさなければなりません。このような方法で、國の財政が、國民と國会とで監督されてゆくのです。

また「会計檢査院」という役所があって、國の決算を檢査しています。

十三 地方自治

戰爭中は、なんでも「國のため」といって、國民のひとり/\のことが、かるく考えられていました。しかし、國は國民のあつまりで、國民のひとり/\がよくならなければ、國はよくなりません。それと同じように、日本の國は、たくさんの地方に分かれていますが、その地方が、それ/″\さかえてゆかなければ、國はさかえてゆきません。そのためには、地方が、それ/″\じぶんでじぶんのことを治めてゆくのが、いちばんよいのです。なぜならば、地方には、その地方のいろ/\な事情があり、その地方に住んでいる人が、いちばんよくこれを知っているからです。じぶんでじぶんのことを自由にやってゆくことを「自治」といいます。それで國の地方ごとに、自治でやらせてゆくことを、「地方自治」というのです。

こんどの憲法では、この地方自治ということをおもくみて、これをはっきりきめています。地方ごとに一つの團体になって、じぶんでじぶんの仕事をやってゆくのです。東京都、北海道、府県、市町村など、みなこの團体です。これを「地方公共團体」といいます。

もし國の仕事のやりかたが、民主主義なら、地方公共團体の仕事のやりかたも、民主主義でなければなりません。地方公共團体は、國のひながたといってもよいでしょう。國に國会があるように、地方公共團体にも、その地方に住む人を代表する「議会」がなければなりません。また、地方公共團体の仕事をする知事や、その他のおもな役目の人も、地方公共團体の議会の議員も、みなその地方に住む人が、じぶんで選挙することに[#「選挙することに」は底本では「選挙すことに」]なりました。

このように地方自治が、はっきり憲法でみとめられましたので、ある一つの地方公共團体だけのことをきめた法律を、國の國会でつくるには、その地方に住む人の意見をきくために、投票をして、その投票の半分以上の賛成がなければできないことになりました。

みなさん、國を愛し國につくすように、じぶんの住んでいる地方を愛し、じぶんの地方のためにつくしましょう。地方のさかえは、國のさかえと思ってください。

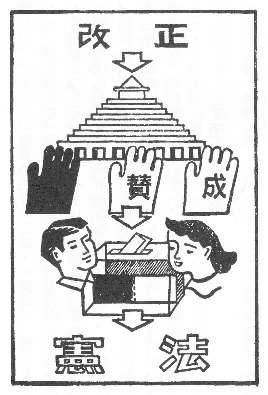

十四 改正

「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、國の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。

そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、國会だけできめずに、國民が、賛成か反対かを投票してきめることにしました。

まず、國会の一つの議院で、ぜんたいの議員の三分の二以上の賛成で、憲法をかえることにきめます。これを、憲法改正の「発議」というのです。それからこれを國民に示して、賛成か反対かを投票してもらいます。そうしてぜんぶの投票の半分以上が賛成したとき、はじめて憲法の改正を、國民が承知したことになります。これを國民の「承認」といいます。國民の承認した改正は、天皇陛下が國民の名で、これを國に発表されます。これを改正の「公布」といいます。あたらしい憲法は、國民がつくったもので、國民のものですから、これをかえたときも、國民の名義で発表するのです。

十五 最高法規

このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。

憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。

このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。

みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうではありませんか。

おわり

底本:「あたらしい憲法のはなし」日本平和委員会

1972(昭和47)年11月3日初版発行

2004(平成16)年1月27日第38版

底本の親本:「あたらしい憲法のはなし」実業教科書株式会社

1947(昭和22)年7月28日同日翻刻印刷

1947(昭和22)年8月2日同日翻刷発行

1947(昭和22)年8月2日文部省検査済

感染について

西洋医学には「感染」という概念があります。

個人の体内に、病原菌やウイルスなどが存在している場合、それらの異物は、体外から入ってきた(感染)という考えです。

しかし、実際のところ、それらの異物が体内に入っていくところを確認、見た者は、誰一人居りません。

これが実証を大原則とする科学である「医学」の実態ではあります。

さて、体内に異物がある場合、常識的には次のことが考えられます。

A:外部から入ってきた。これが感染です。

B:内部で発生した。

Bを実証したのが「森下・千島理論」です。

簡単に、この理論を要約しますと次のようになります。

食べ物が腸内で血液となり、

その血液が細胞になり、

その細胞が身体を作るという「腸造血」。

飢餓とか断食などの緊急時には、細胞が血液に戻るという「逆戻り」。

細胞自体が寿命がきて、細胞がバクテリアやビールス・ウイルスに分解されていくという「解体」。

森下博士は、この過程を観察し、撮影しております。

同博士の著書であります「自然医学の基礎」(美土里書房1980年11月刊)には、そのスライド写真が掲載されています。

下記に同書から引用いたします。

細胞というものは、急いで崩壊する時には、大きな形のまま崩れていかざるを得ないわけで、そのような場合には、たいてい血球に逆戻りする。

急いで解体するという場合には、体細胞は、赤血球や白血球に姿を変えるのだ。

たいていは赤血球に姿を変えることが多い。

とくに血が足りなくなったというような緊急の場合は、体細胞は実にスンナリと、きわめて短時間のうちに、赤血球に逆戻りするわけで、コロッコロッと速やかに赤血球を造りあげる。

それに対して、時間をかけてじっくりと細胞が老化しつつ崩壊していく場合は、体細胞はバクテリアになり、それがさらにビールスに姿を変えて体の外へ排泄をされていく。

つまり、ちゃんと一定の寿命をまっとうして、細胞自体の寿命が来て崩壊するという場合には、その細胞はバクテリアやビールスに解体して、くずれ出ていくわけだ。

ヒポクラテスのことば

(医聖、医学の祖 ヒポクラテスのことば)

トクホについて

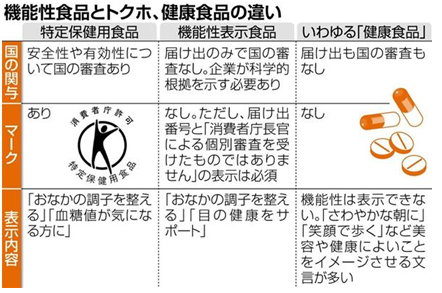

「トクホ」について調べていみました。

はじめに、特定保健用食品は、国民の健康を図るため、正しい食品選び(表示)ができるようにするための制度なのです。

消費者庁の定義によれば特定保健用食品とは、「許可等を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」とされています。・・・(表示が許されたもの。)

1991年に栄養改善法で法制化された食品で、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。

国から科学的根拠や有効性や安全性について審査を受けているものなのです。

特定の保健の効果とはたとえば、

「カルシウム等の吸収を高める」

「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」

などの効果のことです。

トクホの制度は、

1991年の制度開始時は、厚生労働省が所管しました。

2003年に、食品安全基本法の制定により、食品安全委員会に移管されました。

2009年に、食品衛生法やJAS法、健康増進法等の法律のより消費者庁に移管さました。

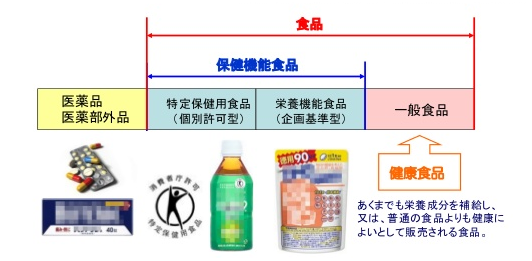

そもそも、トクホは「保健機能食品」の中に含まれるものです。

「保健機能食品」は「トクホ(特定保健用食品)」と「栄養機能食品」に分類されます。

トクホも栄養機能食品も、消費者が自分に合った食品を選択できるようにするために、

一般の食品では表示することのできない(・・・46通知)効果や機能などを表示することができるようになっていることが特徴です。

トクホで表示できる効果と成分例をご紹介します。

◯お腹の調子を整える

(成分例:オリゴ糖、乳酸菌類、食物繊維類、その他)

◯コレステロールが高めの方に適する

(成分例:キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、大豆たん白質)

◯食後の血糖値の上昇を緩やかにする

(成分例:難消化性デキストリン、L-アラビノース、難消化性再結晶アミロース、グァバ葉ポリフェノール、豆鼓エキス)

◯血圧が高めの方に適する

(成分例:ラクトトリペプチド、サーデンペプチド、ゴマペプチド、杜仲葉配糖体、かつお節オリゴペプチド、燕龍茶フラボノイド)

◯歯の健康維持に役立つ

(成分例:キシリトール、フクロノリ抽出物、リン酸一水素カルシウム、リン酸化オリゴ糖カルシウム、CPP-ACP)

◯食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきにくい

(成分例:コーヒー豆マンノオリゴ糖、ケルセチン配糖体、ウーロン茶重合ポリフェノール、難消化性デキストリン、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、中鎖脂肪酸)

◯カルシウム等の吸収を高める

(成分例:カゼインホスホペプチド)

◯骨の健康維持に役立つ

(成分例:大豆イソフラボン、炭酸カルシウム、ビタミンK2

かぜに効くがわかった

無知ではいられない。

「かぜに効く」とコマーシャルで自信たっぷりに

製薬会社が宣伝している訳が見えました。。

かぜ薬の依存症問題についてのニュースをきっかけに調べてみました。

「無知」でした。

「効く」とは、

本来の体の免疫作用の「かぜ」を改善するものではなく

化学物質(製薬の研究開発)による

★、神経麻痺

★、覚醒作用

により「すっきり感」「元気感」を感じさせることだったんですね。

そして「覚せい剤に似ていると」いうこと。

「なーんや」っていう感じですね。

「そんな研究してるんや」っていう感じですね。

以下、ネットから引用・・・

| 巷では「金パブ中毒」なる現象が起きている。 「効いたよね、早めのパブロン」のCMでおなじみのパブロンシリーズの 「パブロンゴールド=金パブ」(大正製薬)だ。 金パブを頻繁に使ううちに手放せなくなり、毎日、大量に摂取するようになる依存者は少なからずいる。 原因は主に、パブロンゴールドに含まれているジヒドロコデインリン酸塩だ。 このジヒドロコデインリン酸塩やリン酸コデインなどのコデイン類の成分は、 咳を鎮める効果に優れている。 咳は本来、異物が体に入り込まないようにするための防御反応で、 脳内の「咳嗽(がいそう)中枢」という神経中枢がコントロールしている。 咳嗽中枢の働きを抑えれば、止まらない咳も抑えることができるのだが、 その感覚が「ふわっと気持ちいい」のと、依存性があるのとで、 いつのまにか薬を手放せなくなる傾向のある薬だ。 同じ鎮咳剤で「非麻薬性」があるのに対し、コデイン類はアヘン由来の成分で、 「麻薬性」中枢性鎮咳薬に分類される。 麻薬性といっても医療用なので、もちろん安全レベルの含有率なのだが、 大量服薬すれば事情が変わってくる。 コデイン類の麻薬性に魅了され、1日1箱ペースで乱用する「金パブ中毒者」もいるぐらいだ。 咳止めシロップはウケがいい? 咳止め効果の高いコデイン類は、何も金パブ特有の成分ではない。 その他の風邪薬や、特に咳止め薬の多くに含まれている。 金パブと同じく、いや、もしかしたらそれ以上にウケがいいのは、 「エスエスブロン錠」(エスエス製薬)だ。 金パブもそうなのだが、コデイン類に加え、 エフェドリンが含有されているからだ。 エフェドリンは、生薬の麻黄に由来する成分だが、 覚せい剤に似た交感神経の興奮作用がある。 もちろん覚せい剤ほど強力ではないが、スポーツ選手のドーパミン偽陽性反応に関わることもある パワーアップの成分だ。 また、咳止め薬のシロップタイプも<ウケ>がいい。 体内吸収がいいのだ。 錠剤や粉薬に比べ、そのまま飲める飲みやすさも、シロップならではの利点。 薬局で購入後、その場でただちに飲み干せる手軽さがある。 「咳止めシロップをごくごく飲むとトリップできる」という話が、まことしやかに伝わっているが、 一気飲みすれば、人によっては「ふわっとした心地」を強く感じるので、あながち嘘ではない。 ましてや、1回に2~3本まとめて飲めば、いい「景気づけ」になるという。 それを1日に1度ならず、何度も繰り返す人々もいる。 あの有名人も咳止めシロップでトリップ!? 昨年12月、叶姉妹の妹・叶美香さんが、急性アレルギー反応のアナフィラキシーショックで緊急入院したが、 一部では、「咳止めシロップを大量に飲んだ」、つまり大量服薬(オーバードーズ)したと報道されている。 そこまで来たら、薬物依存の領域である。 正しい判断力や言動を保てず、仕事や家庭に問題をきたし、生活が破たんする人も現れる。 自力でその状態から脱するのは難しく、精神科の加療が必要だ。 私たちの生活・「自由」に直接、かかわる重大なことなのだ。 |

|---|

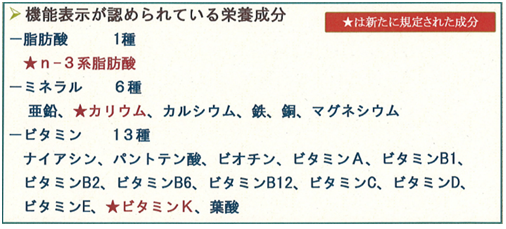

「栄養機能食品」について

栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。・・・(表示が許されたもの。)

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく

注意喚起表示等も表示する必要があります。

2018年2月の時点で、機能に関する表示を行うことが出来る栄養成分は、合計で20種類となっています。

栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製造・販売することができる。