トクホについて

「トクホ」について調べていみました。

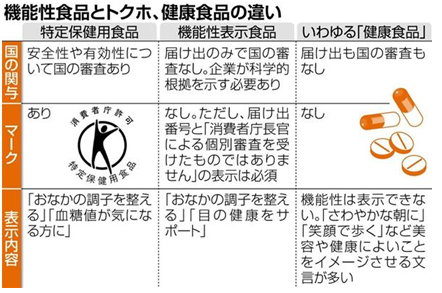

はじめに、特定保健用食品は、国民の健康を図るため、正しい食品選び(表示)ができるようにするための制度なのです。

消費者庁の定義によれば特定保健用食品とは、「許可等を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」とされています。・・・(表示が許されたもの。)

1991年に栄養改善法で法制化された食品で、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。

国から科学的根拠や有効性や安全性について審査を受けているものなのです。

特定の保健の効果とはたとえば、

「カルシウム等の吸収を高める」

「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」

などの効果のことです。

トクホの制度は、

1991年の制度開始時は、厚生労働省が所管しました。

2003年に、食品安全基本法の制定により、食品安全委員会に移管されました。

2009年に、食品衛生法やJAS法、健康増進法等の法律のより消費者庁に移管さました。

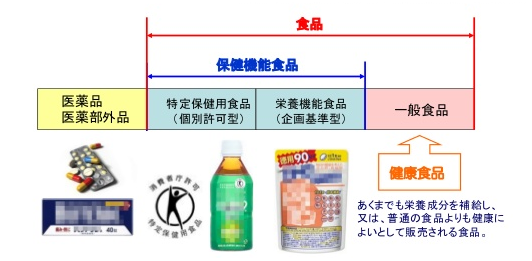

そもそも、トクホは「保健機能食品」の中に含まれるものです。

「保健機能食品」は「トクホ(特定保健用食品)」と「栄養機能食品」に分類されます。

トクホも栄養機能食品も、消費者が自分に合った食品を選択できるようにするために、

一般の食品では表示することのできない(・・・46通知)効果や機能などを表示することができるようになっていることが特徴です。

トクホで表示できる効果と成分例をご紹介します。

◯お腹の調子を整える

(成分例:オリゴ糖、乳酸菌類、食物繊維類、その他)

◯コレステロールが高めの方に適する

(成分例:キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、大豆たん白質)

◯食後の血糖値の上昇を緩やかにする

(成分例:難消化性デキストリン、L-アラビノース、難消化性再結晶アミロース、グァバ葉ポリフェノール、豆鼓エキス)

◯血圧が高めの方に適する

(成分例:ラクトトリペプチド、サーデンペプチド、ゴマペプチド、杜仲葉配糖体、かつお節オリゴペプチド、燕龍茶フラボノイド)

◯歯の健康維持に役立つ

(成分例:キシリトール、フクロノリ抽出物、リン酸一水素カルシウム、リン酸化オリゴ糖カルシウム、CPP-ACP)

◯食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきにくい

(成分例:コーヒー豆マンノオリゴ糖、ケルセチン配糖体、ウーロン茶重合ポリフェノール、難消化性デキストリン、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、中鎖脂肪酸)

◯カルシウム等の吸収を高める

(成分例:カゼインホスホペプチド)

◯骨の健康維持に役立つ

(成分例:大豆イソフラボン、炭酸カルシウム、ビタミンK2